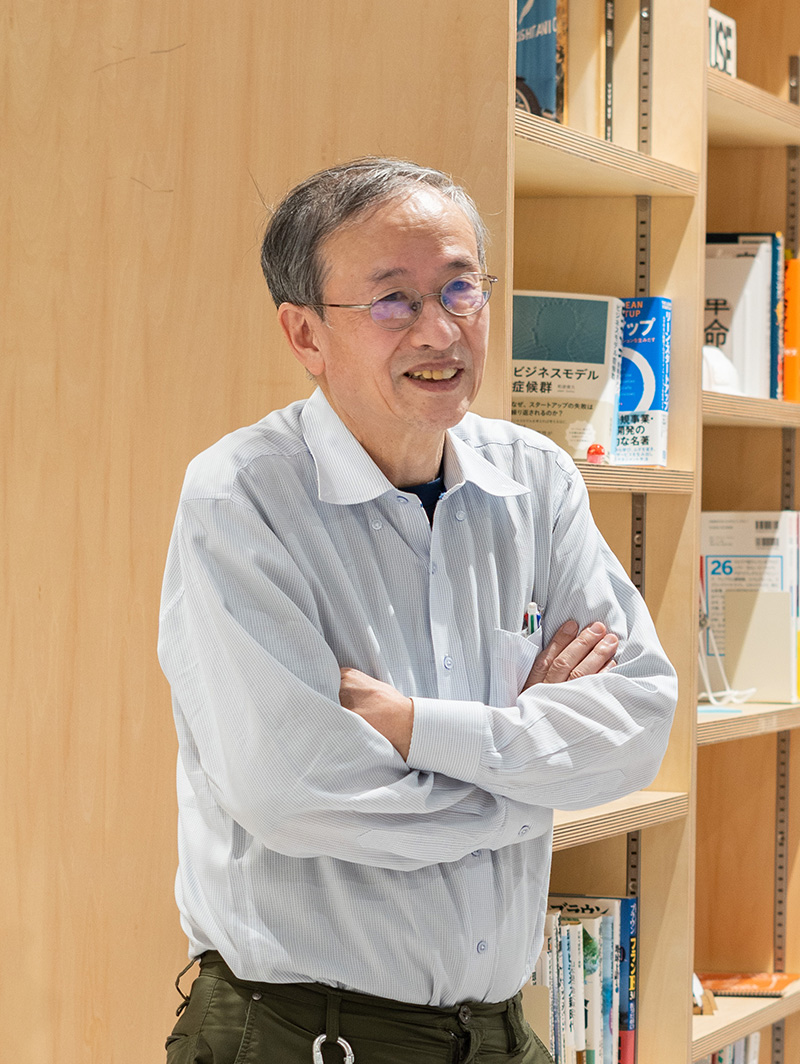

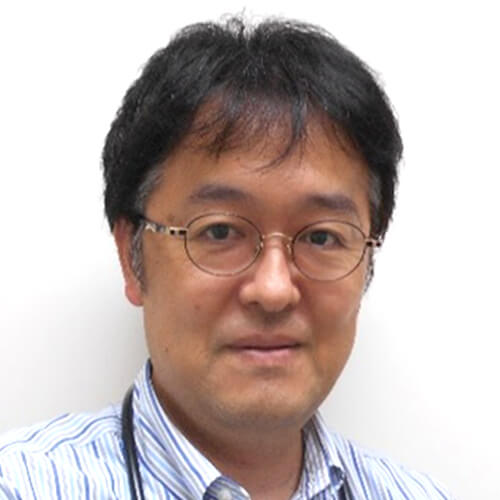

吉村 仁(よしむら じん、1954年12月20日 - )は、日本の生物学者(理論生態学・進化生物学)。学位はPh.D.(ニューヨーク州立大学・1989年)。静岡大学大学院創造科学技術研究部教授・工学部教授・大学院工学研究科教授、ニューヨーク州立大学環境科学林学校兼任教授、千葉大学海洋バイオシステム研究センター客員教授。

ブリティッシュコロンビア大学数学科博士研究員、ニューヨーク州立大学ビンガムトン校生物学科博士研究員、デューク大学動物学教室研究科学者、インペリアル・カレッジ・ロンドンシルウッド校個体群生物学センター研究員、静岡大学工学部助教授、静岡大学大学院創造科学技術研究部環境サイエンス部門部門長、静岡大学大学院自然科学系教育部環境・エネルギーシステム専攻専攻長などを歴任した。

概要

進化論に環境不確定性の概念を導入したことで、世界的に知られた生物学者である。また、北アメリカで周期的に大量発生する「周期ゼミ」について、その周期発生の原因を素数を用いて説明する学説を提唱した。この学説をわかりやすく説明した著書『素数ゼミの謎』は、日本においてロングセラーとなっている。

来歴

生い立ち

1954年12月、神奈川県にて生まれた。小学生の頃から、将来は理学部に進学して生物学者になろうと志していた。

千葉大学に進学し、理学部の生物学科にて学んだ。1978年3月に千葉大学を卒業すると、同年4月からは生物学科の研究生として在籍した。1980年3月まで研究生として千葉大学で学び、同年4月に東京農工大学の大学院に進学した。大学院では農学研究科の植物防疫学専攻にて学び、1982年7月に修士課程を中途退学した。その後、アメリカ合衆国に渡り、同年9月にニューヨーク州立大学の環境科学林学校に入学した。環境科学林学校では生物学専攻にて学び、1989年5月に博士課程を修了した。それにともない、Ph.D.の学位を取得した。このときの学位論文は進化論に環境不確定性の概念を導入した嚆矢となり、のちにイギリスの生物学者であるジョン・メイナード=スミスが『ネイチャー』誌上で紹介したことから、世界的に注目されることになった。

研究者として

ニューヨーク州立大学環境科学林学校を修了すると、ブリティッシュコロンビア大学に勤務することになり、カナダに渡った。1989年9月より、ブリティッシュコロンビア大学の数学科にて博士研究員と講師を兼務した。なお、1990年9月からは、ブリティッシュコロンビア大学の数学科にて博士研究員のみを務めることになった。

1991年9月、アメリカ合衆国にてニューヨーク州立大学のビンガムトン校に転じ、生物学科の博士研究員となった。1992年7月からは、デューク大学の動物学教室にて研究科学者となった。1993年7月からは、デューク大学の実験心理学教室にて博士研究員を兼務した。なお、1992年1月から1993年12月にかけては、ニューヨーク州立大学ビンガムトン校の生物学科にて研究助教授も兼任していた。また、1993年9月には、デューク大学の実験心理学教室にて客員研究教授となった。1994年10月、母校であるニューヨーク州立大学環境科学林学校にて兼任助教授に就任した。

1994年11月には、イギリスのインペリアル・カレッジ・ロンドンのシルウッド校にて、個体群生物学センターの研究員となった。

1997年1月、祖父と縁の深い静岡大学に転じ、工学部の助教授に就任した。2001年10月には、静岡大学の工学部にて教授に昇任した。工学部では、主としてシステム工学科の講義を担当した。また、同月よりニューヨーク州立大学環境科学林学校の兼任教授にも就任した。さらに、2002年4月から1年間、2004年4月から1年間、2006年4月から5年間、それぞれ母校である千葉大学にて海洋バイオシステム研究センターの教授に併任された。2006年4月、静岡大学大学院の一部に研究部・教育部制が導入され、新たに創造科学技術研究部と自然科学系教育部が発足した(両者を総称して「創造科学技術大学院」と通称される)。それにともない、大学院の創造科学技術研究部に移ることになり、こちらの教授が本務となった。大学院においては、主として自然科学系教育部の環境・エネルギーシステム専攻の講義を担当した。なお、工学部の教授や大学院の工学研究科の教授についても、引き続き兼務することとなった。2012年4月から2013年3月までの1年間、静岡大学大学院の創造科学技術研究部にて環境サイエンス部門の部門長を兼務した。以降も何度か再任されており、2013年4月から2014年3月までの1年間、および、2014年4月から2016年3月までの2年間、それぞれ部門長を務めた。また、2013年4月から2014年3月までの1年間、静岡大学大学院の自然科学系教育部にて環境・エネルギーシステム専攻の専攻長も兼務した。こちらも再任されており、2014年4月から2016年3月までの2年間にわたって、再び専攻長を務めた。

研究

専門は生物学であり、理論生態学や進化生物学などの分野の研究に従事している。特に、環境の不確定性が生物の適応に与える影響についての研究に取り組んでいる。

進化論に環境不確定性の概念を導入したことで知られている。学生時代に「従来の進化論(総合学説)は、強いものがいつも得をする、いちばん強いものが生き残るとしてきた。でも僕は、いつも悲恋をあじわってきた弱い側の立場にたって考えた。その結果、強いものがいつも勝っているかというと、そうじゃないということに気づいた」ことをきっかけに、進化論に環境不確定性の概念を導入することを思いつき、ニューヨーク州立大学環境科学林学校の学位論文として取り纏めた。それ以来、進化論における総合学説に対抗して、環境変動説を提唱している。

1991年、友人から「お前はどんな問題でも解くけど、『周期ゼミ』がなぜ13年あるいは17年ごとにしか羽化しないのか、という謎は解けないだろう」と挑発されたことをきっかけに、北アメリカの周期的なセミの大量発生に興味を持つ。一晩かけて閃いたアイディアを基に、構想を練り、1996年に執筆した論文が翌年の『アメリカン・ナチュラリスト』誌上に掲載された。また、この論文を基にした一般書『素数ゼミの謎』を上梓したところ、ロングセラーとなった。なお、自身が執筆した一般書については「よく誤解されるんですが、僕の書いている本は科学啓もう書じゃない」と語っており、単なる啓蒙書に留まらず、本を執筆する度に新しい知見を盛り込んでいる。

これらの研究業績に対しては、日本生態学会Ecological Research論文賞、日本進化学会教育啓蒙賞などが贈られている。

影響を受けた研究者としては、ジョン・メイナード=スミスとジョージ・プライスの名を挙げている。

家族・親族

浜松高等工業学校(のちの静岡大学工学部)助教授や日本ビクター副社長などを務め、世界で初めて電子式テレビ受像機の開発に成功したことでも知られる高柳健次郎は、母方の祖父にあたる。

略歴

- 1954年 - 神奈川県にて誕生。

- 1978年 - 千葉大学理学部卒業。

- 1978年 - 千葉大学理学部研究生。

- 1982年 - 東京農工大学大学院農学研究科修士課程中途退学。

- 1989年 - ニューヨーク州立大学環境科学林学校博士課程修了。

- 1989年 - ブリティッシュコロンビア大学数学科博士研究員。

- 1989年 - ブリティッシュコロンビア大学数学科講師。

- 1991年 - ニューヨーク州立大学ビンガムトン校生物学科博士研究員。

- 1992年 - ニューヨーク州立大学ビンガムトン校生物学科研究助教授。

- 1992年 - デューク大学動物学教室研究科学者。

- 1993年 - デューク大学実験心理学教室博士研究員。

- 1993年 - デューク大学実験心理学教室客員研究教授。

- 1994年 - ニューヨーク州立大学環境科学林学校兼任助教授。

- 1994年 - インペリアル・カレッジ・ロンドンシルウッド校個体群生物学センター研究員。

- 1997年 - 静岡大学工学部助教授。

- 2001年 - 静岡大学工学部教授。

- 2001年 - ニューヨーク州立大学環境科学林学校兼任教授。

- 2002年 - 千葉大学海洋バイオシステム研究センター教授。

- 2004年 - 千葉大学海洋バイオシステム研究センター教授。

- 2006年 - 静岡大学大学院創造科学技術研究部教授。

- 2006年 - 千葉大学海洋バイオシステム研究センター教授。

- 2012年 - 静岡大学大学院創造科学技術研究部環境サイエンス部門部門長。

- 2013年 - 静岡大学大学院創造科学技術研究部環境サイエンス部門部門長。

- 2013年 - 静岡大学大学院自然科学系教育部環境・エネルギーシステム専攻専攻長。

- 2013年 - 『Scientific Reports』編集委員。

- 2014年 - 静岡大学大学院創造科学技術研究部環境サイエンス部門部門長。

- 2014年 - 静岡大学大学院自然科学系教育部環境・エネルギーシステム専攻専攻長。

賞歴

- 2001年 - 日本生態学会Ecological Research論文賞。

- 2006年 - 日本進化学会教育啓蒙賞。

著作

単著

- 吉村仁著『素数ゼミの秘密に迫る!――17年と13年だけ大発生?』ソフトバンククリエイティブ、2008年。ISBN 9784797342581

- 吉村仁著『強い者は生き残れない――環境から考える新しい進化論』新潮社、2009年。ISBN 9784106036521

- 吉村仁著『なぜ男は女より多く産まれるのか――絶滅回避の進化論』筑摩書房、2012年。ISBN 9784480688798

共著

- 吉村仁著、石森愛彦絵『素数ゼミの謎』文藝春秋、2005年。ISBN 4163672303

- 泰中啓一・吉村仁著『生き残る生物絶滅する生物』日本実業出版社、2007年。ISBN 9784534042330

- 太田光・田中裕二・吉村仁著『生き残りの条件≠強さ――数理生態学』講談社、2008年。ISBN 9784062826112

編纂

- 吉村仁・竹内浩昭・中桐斉之編『脱・環境ホルモンの社会』三学出版、2002年。ISBN 4921134391

執筆等

- 沼田真編『現代生態学とその周辺』東海大学出版会、1995年。ISBN 4486013344

- 日本生態学会編『生態学入門』東京化学同人、2004年。ISBN 4807905988

- ビートたけしほか著『恐竜は虹色だったか?――たけしの「最新科学教室」』新潮社、2008年。ISBN 9784103812180

- 日本生態学会編、島田卓哉・齊藤隆責任編集『生きものの数の不思議を解き明かす』文一総合出版、2009年。ISBN 9784829901410

- 桐光学園中学校・桐光学園高等学校編『未来コンパス――13歳からの大学授業』水曜社、2010年。ISBN 9784880652436

- ビートたけし著『たけしの最新科学教室』新潮社、2010年。ISBN 9784101225326

- 石川統ほか編『生物学辞典』東京化学同人、2010年。ISBN 9784807907359

- 繊維学会夏季セミナー実行委員会編『感動繊維の独創から共創へ――繊維学会夏季セミナー(2011)より――第42回繊維学会夏季セミナーテキスト』ITSC静岡学術出版事業部、2011年。ISBN 9784903859682

- 日本生態学会編『生態学入門』2版、東京化学同人、2012年。ISBN 9784807907830

- 上田恵介編集代表『行動生物学辞典』東京化学同人、2013年。ISBN 9784807908370

テレビ出演

- 又吉直樹のヘウレーカ!(2019年12月25日、NHK Eテレ)

脚注

関連人物

- ジョージ・プライス (科学者)

- ジョン・メイナード=スミス

- 高柳健次郎

関連項目

- 進化生物学

- 生態学

- 周期ゼミ

- 素数

外部リンク

- 吉村 仁 - researchmap

- 吉村 仁 - J-GLOBAL

- 吉村 仁 - KAKEN 科学研究費助成事業データベース

- 論文一覧(KAKEN、CiNii、IRDB)

- Yoshimura Lab. - 吉村研究室 - - 吉村の所属する研究室の公式ウェブサイト