永久保 秀二郎(ながくぼ しゅうじろう、ながくぼ ひでじろう、1849年〈嘉永2年〉3月3日 - 1924年〈大正13年〉2月24日)は、日本の教育者。北海道の先住民族であるアイヌのために建立された釧路市の春採小学校において、開校間もない頃からアイヌの児童たちの教育の心血を注いだ。また、アイヌを差別や貧窮から救済するために、児童の教育、住民たちの生活環境の双方から改善を目指し、アイヌたちの生活向上を支援した。その献身的な精神により、春採のアイヌの人々からの尊敬と信頼を集めた。漢詩人でもあり、アイヌの儀式(イオマンテ)をもとに描いた『送熊行』は大きな反響を呼んだ。

経歴

誕生 - 教育の道へ

磐城国刈田郡宮村(後の宮城県蔵王町)で誕生した。大農家の長男であり、本来なら家の跡継ぎとして安定した未来が約束されているはずであった。しかし少年時代に不慮の事故に遭い、歩行に支障をきたすほどの障害を右脚に負った。不自由な脚では農作業もままならず、家を継ぐこともできず、永久保はしばらくは悲嘆に暮れていた。

しかし永久保は幼少時より読書好きだったことで、やがて学問で身を立てることを考えて、教員を志願した。当時、多くの村民が教員を目指して勉学に励んでおり、永久保もリハビリに取り組みつつ、勉学に励んだ。この頃より漢学にも興味を抱き、家が宿を兼ねていたことから、家に泊まる旅の僧侶たちから漢詩を教わり始めた。

十代後半の頃には、脚は生活に支障のない程度に回復した。しかし村では教員志願者が多く、教員になる夢を叶えられずにいた。永久保はそれでも漢詩の勉強を続けつつ、習字の教室を開いて、教員となる機会を伺っていた。18歳のときには、塾で師範代を務めるほどの実力を身につけた。

北海道へ渡る - キリスト教との出会い

1883年(明治16年)、函館にいる叔父から、「北海道は本州からの移民が増えたが、教員が少ない」と、教員として移住の誘いがあった。永久保は、新天地で未来を担う子供たちへの教育に新たな希望を見出して、北海道へ渡った。

同1883年、永久保は函館の上湯川学校に、教員として勤めた。ここで在日宣教師であるウォルター・アンデレスと出会い、キリスト教に触れるきっかけとなった。渡道前からキリスト教に触れていたとの説もあるが、本格的にキリスト教に取り組んだのは、このアンデレスとの出会いが契機だった。特に聖書の一節「神と共なる困苦は困苦に非ず」に触れた永久保は、脚の障害というだけで周囲に甘えていた自身を恥じ、「自らを変えていきたい」と考え始めた。そして日本古来の儒教色の強い漢学を収めていながらも、次第にキリスト教へと傾倒していった。

当時の日本はまだ、国外の文化を取り入れることに消極的だったために、永久保がキリスト教に触れることには、非難の声も多かった。家族からも非難されたため、やむなく江差に転任した。しかし永久保を慕う人々に乞われ、湯川に戻った。湯川の住人達はその恩に報いて、30アールの土地を永久保に贈った。非難を浴びながらも堂々と教壇に立つ永久保の思いは、周囲に伝わり、次第に生徒や保護者からの信頼を集めるようになった。

釧路でのアイヌ教育へ

1891年(明治24年)夏、永久保はアンデレスから、釧路の郊外、春採のコタンに設立されたアイヌ学校の校長になることを依頼された。当時まだ40歳代の永久保が抜釘されたことには、同校に赴任した教員が、春採の土地やアイヌ文化に馴染むことができず、わずか4か月の間に2人も交替したという事情があった。アンデレスは、「脚の障害を乗り越えて教育者となった永久保ならば、差別に苦しむアイヌたちに温かく接することができる」と考えたのである。また永久保が教育者として優れ、キリスト教徒としても信心深いためでもあった。

このアンデレスの意見に対して、永久保の周囲の多くの教員仲間が反対を唱えた。永久保はすでに学者ほどの漢学を身に着けており、「書家として中央に出れば成功は確実」との声が多かった。しかし永久保は「自分の抱える困難よりも、アイヌの貧困や差別こそを困難」「それを手助けすることこそが自身の使命」と確信して、釧路行きを決心した。同1891年7月、永久保は妻子と共に、釧路郊外の春採湖畔に移住して、アイヌの学校である春採土人学校(春採小学校)に赴任した。

当時の釧路には、百世帯ほどのアイヌが生活していた。しかし釧路港が特別輸出港に指定されたばかりの上に、釧路は漁業や鉱業で発展を遂げ、和人(アイヌ以外の日本人、大和民族)の人口が増加していたため、アイヌは住処を追いやられ、町外れの春採などに移住を強いられていた。その上、仕事も教育もなく、食料に乏しく、差別と貧困に喘いでいた。役場ではその救済措置としてアイヌたちを農民化する方向であったが、元は狩猟、漁労を生業としていたアイヌらに具体的に農耕を教えることもなく、事実上の放置状態であった。そのアイヌたちに手を差し伸べたのが、日本キリスト教会であり、まず文字を教えるために作られたのが、アイヌの学校であった。

アイヌ教育

当時のアイヌのコタン(集落)では、せっかく作られたアイヌ学校が、教員が皆無のために休校を強いられ、近寄る者もおらず、埃にまみれていた。永久保はアイヌの児童たちに心で詫びつつ、学校を掃除した。永久保が春採について4日後、学校は再開した。児童たちは喜んで登校した。普段は家庭の手伝いに多忙であり、また差別にも遭う彼らにとって、学校は唯一の楽しみの場所だったのである。

永久保は、コタンを1軒1軒回って、家庭の手伝いに多忙な児童たちにも学校に来るよう勧めた。児童たちが読み書きを身につけられるようにと、親を説得したこともあった。その運動のために、ときには遠く阿寒まで足を伸ばすこともあった。昼食の弁当を持参できない児童のためには、握り飯を作って与えた。夜学を開き、児童の勉学の遅れを取り戻させることもあった。漁の忙しい季節には欠席者も続出したが、就職に必要な読み書きや計算の能力を身につけさせるために、作文や読書、習字、そろばんなどを熱心に教えた。

授業においても、和人と同様に北海道庁の規則に沿った普通教科書を用いた。経費が不足していて生徒全員分の教科書が用意できなかったため、自ら手書きで教科書を作成して、生徒全員に分け与えた。永久保の給料は当時の公立校の準教員にも満たないもので、自身の生活にも精一杯であったが、永久保のはアイヌの児童たちに和人と同様の教養を付けさせたい一心で、習字、英語、聖書などの授業のために私費を投じ続けた。

アイヌ住民の生活改善

永久保は、児童たちのためには、まず親たちの生活基盤の整理が必要と考えて、児童たちの教育と、住民たちの生活改善の両面から改革を進めた。永久保が春採に赴任した当時、アイヌの住民たちに与えらえた土地は、農作には値しない不毛なもので、生活も和人とは非常にかけ離れたものであり、その食料や衣類の粗末さには、永久保が愕然とするほどであった。

永久保は、コタンの住民たちに正しい農業を教えた。それまでは単に地面に穴を掘って種を植えるだけであった彼らに、肥料による農業を指導した。清潔な水を飲ませるために、井戸を掘った。

また永久保が着任して間もない時期に、春採では天然痘が流行して、コタンで8人の死者が出ていたことから、「天然痘に限らず病気の予防には清潔が第一」と訴えた。しかしアイヌの人々は、体を洗うためには行水をするのみで、和人のように湯を沸かして入浴する習慣は無かった。永久保は、「彼らに入浴を無理に勧めることは和人の習慣を強制したことになる」との苦悩の末、学校に浴場を設置し、まず児童たちに入浴の楽しさを知ってもらうことを考えた。

1895年(明治28年)、学校の浴場が完成した。児童たちは慣れない入浴に怖がっていたものの、永久保は自ら裸となり、児童1人1人を抱いて入浴させた。児童たちはやがて、喜んで入浴するようになった。永久保が初めて児童と一緒に入浴したときの楽しそうな様子は、日誌に「余自ラ彼等三人ヲ浴セシメ、又而シテ膚垢ヲ洗ヒ去レリ。最初ハ容易ニ沈浴セズ」と書かれている。コタンの住民たちも永久保の想いを知り、次第に入浴の文化がコタンに広まっていった。こうした永久保のアイヌに対する献身は、キリスト教の信仰により人間愛の確信を高めた結果であった。

小学校令公布後

小学校令公布後の1906年(明治39年)、春採小は官立の尋常小学校に改められた。永久保もそれまでの功績を認められて、北海道庁より正式に校長として任命された。しかし、これらは形式上のものに過ぎず、アイヌヘの差別は依然として続いており、春採小に通学する生徒もアイヌのみであった。永久保はそれでも、「自分がいる限り生徒たちに辛い思いはさせない」と誓って、生徒たちに勉学に励ませた。教員としてのみならず、人権問題や土地問題の解決のための奔走、病人と聞けば医者の斡旋など、地域のためにその身を捧げる永久保は、地域住民にとってなくてはならない存在となっていた。

1907年(明治40年)、小学校令の改正により、尋常小学校の修業年限が6年間となった。しかしアイヌ学校は1916年(大正5年)の道庁令で、「心性ノ発達和人ノ如クナラザル旧土人」として就学を遅らせて、修業年限を4年に短縮すると決定された。永久保はこれを明かなアイヌ差別とみて、文部省の督学官が視察のため来校した際、永久保は撤回を求めて、アイヌ民族の児童も修業年限を6年とするよう抗議した。

晩年

1916年(大正5年)、永久保が勤続25周年を迎えた67歳の頃には、すでに最初期の教え子で和人に交じって成功している者もいた。永久保は自分の仕事に区切りをつけて引退し、後は後任の者に任せようと考えていた。そんな折に、教え子たちが永久保の勤続を祝して肖像画を贈り、心からの日頃の感謝を述べた。永久保は、教育者となってから最大といってよいほどの喜びを感じ、皆の想いに応えて「もう少しだけがんばろう」と、仕事を続けた。

1920年(大正9年)12月、病気のために退職した。その後も春採で生活し、アイヌ民族との交流を続けた。アイヌ集落での民族文化の保存にも努め、釧路、白糠、厚岸の4人のアイヌの長老からアイヌ語を聞き取り、それを『アイヌ語雑録』として著した。1923年(大正12年)には春採尋常小学校の新校長として、同郷の三浦政治が赴任するにあたり、三浦の世話を多く手がけた。

翌年の1924年(大正13年)2月24日、春採の自宅で、病気により死去した。その間際には家族に紙と筆を用意させて辞世の詩を書き、その中でアイヌの児童たちに「如何なる困難にも立ち向かう勇気を持って生きてほしい」と、最期までアイヌの児童たちへの愛情を抱き続けた。

漢学・漢詩

釧路行きを周囲から反対された逸話にもあるように、永久保は特に漢学の素養が深く、作る漢詩も優れたものであった。釧路に移住後は、「春湖(しゅんこ)」「春湖山人」「耕読庵(こうどくあん)」「何陋堂(かろうどう)」「観潮楼主人(かんちょうろうしゅじん)」などの号を名乗り、中国から取り寄せた特殊な色紙や用紙に、漢詩を書き遺した。特に1895年(明治28年)秋に、春採のアイヌの儀式をもとに制作した、16連からなる長編詩『送熊行』は、子グマ捕獲から飼育、そして大勢のアイヌたちが見守る中で熊の霊魂を神の国へ送り返すまでの一連の儀式「イオマンテ」の様子を描いたものであり、当時の一流の詩人や学者たちから絶賛を受けて、日本全国に紹介された。春採小を退職後も、「春湖」の号で詩作を楽しんでいた。

当時の漢詩の雄とされる森槐南とも交友があり、森槐南の主催する随鴎詩社にも所属し、同社の漢詩人である野口寧斎、大久保湘南、宮崎晴瀾、後には前田曙山、大町桂月といった文人たちとも交友をもった。特に大町桂月は、釧路の永久保のもとを訪れては、漢詩のやり取りを楽しんだ。永久保はまったく酒を飲まないにもかかわらず、大の酒好きである桂月を相手に、夜を明かして漢詩に興じていた。1921年(大正10年)には桂月は、敬愛の情を漢詩に託して永久保に贈った。

石川啄木は釧路で新聞記者として勤めていた頃、永久保のことを「春採にいる漢文の先生に会ってみたい」と日記に書いており、後にアイヌ語研究の第一人者となる親友の金田一京助に「遠からず訪問して見るつもり」と手紙に書いていたが、実際に会う機会はなかった。

没後

頌徳碑

永久保を慕う教え子たちや地元の名士たちの協力により、1935年(昭和10年)、春採小廃校後の跡地に「永久保秀二郎頌徳碑」が建立された。同1935年8月10日の除幕式では、多数のアイヌ民族、釧路市民、教え子や名士たちが参列した。

2015年(平成27年)9月の台風の影響で碑が倒壊後、釧路アイヌ協会が再建を目指したものの、費用の目途が立たずにいた。そこへ釧路市内の石材業者が「碑を再建して永久保の功績を後世に伝えたい」との同会の思いを汲み入れて協力を申し出て、倒壊した碑の石材の再利用により工事費用を抑え、再建が決定した。アイヌ料理店店主が立ち上げた「永久保秀二郎石碑再建を応援する会」による寄付、釧路アイヌ協会がイベントで出したアイヌ料理の売上金、教え子の子孫らからの協力もあり、2019年(令和元年)末に再建が完了した。碑には永久保の雅号から「春湖翁碑」と刻まれ、経歴と共に「約三十年に渡る愛に根差した教育を貫き退職」と記されている。釧路アイヌ協会によれば、再建中に永久保についての問合せもあり、関心の高さを感じたという。

著作物

永久保は釧路を訪れて以来、1日も休むことなく日記を書いており、永久保が釧路で生活した33年間の学校や社会での出来事や、明治から大正期の地域史を知る貴重な資料として、釧路市の文化財に指定されている。しかし研究成果として優れている反面、筆字の原本はくせ字で読みにくく、資料活用の困難な状態であったため、釧路の文芸誌『釧路春秋』の元編集長の永田秀郎を中心とし、活字化への取組が開始された。永田の没後、釧路市内の元高校教員らによる「永久保秀二郎日誌を読む会」がその活動を引き継ぎ、2012年(平成24年)2月に書籍として刊行された。 発行数は上下巻各100部と少なかったが、釧路市立釧路図書館館長の新谷良文の「広い世界に、もっと読むべき人がたくさんいる」との考えにより、2015年(平成27年)にデジタル化され、閲覧の容易な環境が整備された。「永久保秀二郎日誌を読む会」は、郷土史研究の振興への貢献を評価され、2019年度の釧路市文化奨励賞を受賞した。

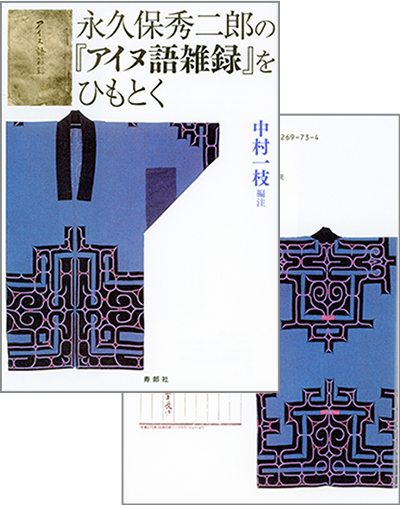

『アイヌ語雑録』もまた、書式がメモ書き風で読にくい難点があったため、釧路アイヌ文化懇話会会員である郷土史研究家の中村一枝が訳を再検証して辞典風にまとめ、『永久保秀二郎の『アイヌ語雑録』をひもとく』として出版し、これまで資料が少なかった釧路地方のアイヌ語を分かりやすくまとめた資料となった。

評価

北海道教育大学の名誉教授である鈴木史朗は、永久保がアイヌに対して果たした役割について「アイヌ文化の保存やアイヌ語の記述に大きな足跡を残している」と評した。中村一枝は永久保の最期を「クリスチャンとしての心の平安そのものであった」と自著に記している。釧路アイヌ文化懇話会からは「熱くて優しい人だった。あの時代、抵抗していてはアイヌの人たちは生きていけぬと知っているから、子どもたちに社会で生きる術を教えたのだろう。地域住民の相談役で役所との橋渡し役も担っていて、地域からも信頼されていた」との評価も上がっている。教え子で後にエカシ(長老)となった者は、「一生懸命やってこられたのは、先生の励ましが忘れられないから。先生は『勉強は大切だ。実力を付けて自立することが必要だ』と言われた」と語っている。その一方では、「結果としてアイヌ民族の同化政策を支えた」との批判の声もある。

永久保の日記は、明治から大正期の地域史を知る貴重な資料とされる。永久保が民族の境遇に同情していく心境や、地域で行われたイオマンテ(ヒグマを弔う儀式)の様子、頻繁に学校視察があったことが窺える他、釧路や日本国内の事件、災害、釧路の花鳥歳時記などが丹念に書き込まれており、「釧路を立体的に捉える上で大きな示唆に富む」「教育史や郷土史研究に欠かせない資料」「郷土史の裏づけにも活用できる貴重な資料」との声もある。先述の中村一枝は永久保の研究で知られ、この日記を「釧路の歴史や災害、天気や気温なども事細かに記してあり、当時の様子がよく分かる生きた郷土史」と評価した。

『アイヌ語雑録』は後年、アイヌ語を使う人がほとんどいなくなった近世においては、非常に貴重な資料とされている。しかし永久保は言語学者ではなく、聞き取った言葉をそのままカタカナにしているのみのため、一部に間違いも散見されるが、中村一枝による『永久保秀二郎の『アイヌ語雑録』をひもとく』では原典を尊重した表記となっている。

著名な生徒

大正期の釧路の郵便局に勤めていた吉良平治郎は、永久保の教え子の1人である。吉良は配達中の吹雪で遭難死したが、運んでいた郵便物を自身の服で守り抜いており、こうした精神や責任感は、永久保によって育まれたものと見られている。

アイヌ文化伝承者の山本多助は、8歳のときに春採小学校に入学し、永久保に学んだ。永久保は漢学や歴史学に長けていたことから、当時は放課後、頻繁に児童たちに歴史を語った。山本はこれが契機となって歴史に興味を抱き、アイヌの伝説の関心を抱くようになり、アイヌ研究への根本的な動機となった。

脚注

注釈

出典

参考文献

- 福島恒雄『北海道キリスト教史』日本基督教団出版局、1982年7月15日。 NCID BN00393146。

- 福島恒雄『教育の森で祈った人々 北海道キリスト教教育小史』北海道キリスト教書店聖文舎、1985年7月5日。 NCID BN06667947。

- 松本成美・秋間達男・館忠良『コタンに生きる アイヌ民衆の歴史と教育』現代史出版会、1977年6月20日。 NCID BN01683684。

- 北海道総務部文書課編 編『開拓につくした人びと』 第7巻、理論社、1967年12月。全国書誌番号:50004965。

- 北海道立教育研究所編 編『北海道教育史』 地方編 第1、北海道教育委員会、1955年6月。 NCID BN05184154。

- STVラジオ編 編『ほっかいどう百年物語 北海道の歴史を刻んだ人々──。』 第6集、中西出版、2005年11月10日。ISBN 978-4-89115-145-4。

- 『北海道歴史人物事典』北海道新聞社、1993年7月21日。 NCID BN09460887。

関連文献

- 永久保秀二郎『永久保秀二郎日誌』 上・下巻、永久保修二郎日誌を読む会、2012年2月。 NCID BB08590587。

- 中村一枝『永久保秀二郎の研究』釧路市〈釧路叢書〉、1991年3月。 NCID BN06556924。

- 中村一枝『永久保秀二郎の『アイヌ語雑録』をひもとく』寿郎社、2014年12月。 NCID BB17975833。