メーサー兵器(メーサーへいき)は、東宝製作の特撮映画に登場する架空の兵器群である。

概要

東宝特撮映画作品に登場する怪獣対策組織が使用する、対怪獣用兵器で指向性エネルギー兵器として描写される。初登場作品の『フランケンシュタインの怪獣 サンダ対ガイラ』以降、ゴジラシリーズを中心にたびたび登場して怪獣映画ファンに人気を博している、架空の兵器シリーズである。東宝特撮を代表するメカである。

作品ごとに多少設定などは異なるものの、パラボラアンテナ型の発光する照射部から青白く輝きつつ稲妻状に蛇行するメーサー光線を照射し、怪獣の細胞を焼き払う威力を持つとして設定・演出されている。また、1機しか存在しないスーパーXなどのワンオフ兵器ではなく、ある程度の数が量産されている制式兵器として集団(部隊)で運用される。主に車両なので、一般的に「メーサー車」と呼ばれることもある。

実在の科学技術であるメーザーの初登場当時の呼称「メーサー」が用いられており、東宝特撮映画では初登場から現在まで「メーサー」と表記され続けている。その演出は現実のメーザーとは異なる。

以下では、表題は映画公開当初の正式名称で記載している。

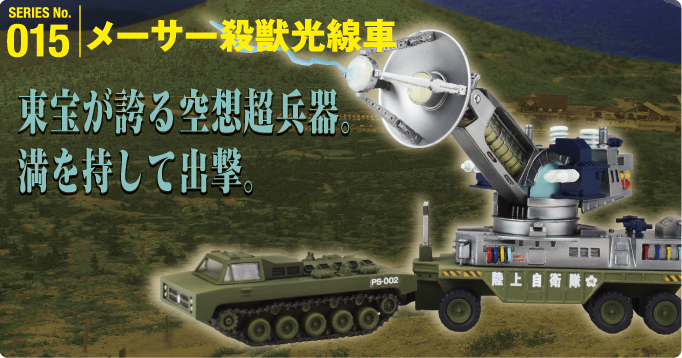

メーサー殺獣光線車

『フランケンシュタインの怪獣 サンダ対ガイラ』で初登場。メーサー兵器がシリーズ化したため、後に66式メーサー殺獣光線車と呼ばれるようになった。所属は陸上自衛隊(『サンダ対ガイラ』)、防衛隊(『地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン』『ゴジラ対メガロ』)、特生自衛隊(『ゴジラ×メカゴジラ』)。

パラボラ型の照射装置を搭載する装輪式のメーサー装置車と装軌式の牽引車で構成され、内蔵する小型原子炉により、10万ボルトの熱量で炭酸ガスと窒素が変換されたメーサー光線(誘導放出された10万ボルトのマイクロ波)を照射する。パラボラ型照射器は、砲身部が可動して鎌首をもたげるような動きをして発射態勢となる。射撃レーダーも備えており、本来はミサイル迎撃システムとして開発していたとも言われている。

『ゴジラ×メカゴジラ』では、『モスラ』当時にロリシカ陸軍から日本政府が借り受けた原子熱線砲を研究し、熱エネルギーの集中照射型発射機としてメーサー砲を開発したと設定されている。同作品中では1966年に陸上自衛隊への配備が開始され、ガイラ戦において実戦投入されてその威力を遺憾なく発揮したが、性能が専守防衛の範囲を超えているという懸念が広まったことから、メーサー殺獣光線車の運用を担う専門部隊として特生自衛隊が設立されることとなった。

『ゴジラ対ガイガン』に登場するメーサー殺獣光線車は、牽引車や砲塔側面の一部パーツが無く、軽量化およびシステムの簡略化がされたことから、改造メーサー車(70式メーサー殺獣光線車、メーサー殺獣光線車改、72式メーサー殺獣光線車)とも呼ばれる。資料によっては、強化改良型と推測している。

- 資料によってはメーサー殺獣光線砲車、殺獣メーサー車と記述している。海外での名称はデッドリー・レーザー・ガンである。

- 書籍『円谷英二特撮世界』では、東宝超兵器の中で人気ナンバーワンとしている。

登場作品(メーサー殺獣光線車)

- 『フランケンシュタインの怪獣 サンダ対ガイラ』

- 『地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン』

- 『ゴジラ対メガロ』(過去の作品映像の流用フィルムで登場)

- 『ゴジラ×メカゴジラ』(過去の作品映像の流用フィルムで登場)

- その他、テレビ番組『ゴジラアイランド』にはGガードの所属兵器として、牽引車がなく、全体を白く塗装した「対獣レーザー砲」として登場。また、『ウルトラマン』第11話にも防衛隊の保有兵器としてメーサー殺獣光線車が登場し、ギャンゴの迎撃に出動している。

劇中での活躍(メーサー殺獣光線車)

- 『フランケンシュタインの怪獣 サンダ対ガイラ』

- 暴れ回るガイラを細胞組織レベルで殲滅できる兵器として、国道19号線の山間地帯、木曽川付近で実施された「L作戦」のために出撃し、その後の晴海埠頭周辺での防衛戦も含め、ガイラをあと一歩のところまで追い詰める。

- 昭和ゴジラシリーズ

- ゴジラ映画初登場となる『地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン』では、防衛隊の所属兵器として出動し、アンギラスを相模湾岸で撃退して日本上陸を阻止する。しかし、キングギドラやメガロなどの光線技を持つ怪獣に対しては分が悪く、反撃を受けて破壊されている。

- 『ゴジラ×メカゴジラ』

- 特生自衛隊(対特殊生物自衛隊)の主力兵器として、数々の怪獣撃退に戦功があることが語られている。

制作(メーサー殺獣光線車)

『サンダ対ガイラ』の初期脚本では登場しておらず、監督の本多猪四郎が特撮の見せ場を作るために加筆して登場させた。書籍『ゴジラ画報』では、イギリスの特撮テレビ番組『サンダーバード』に登場する特殊車両の影響を受けていると記述している。

井上泰幸の原案を豊島睦がデザインに起こした。可動する砲塔は、撮影用カメラのクレーンがヒントになっている。

ミニチュアは、『怪獣大戦争』に登場したAサイクル光線車をベースとして、15分の1(約2メートル)と30分の1(約1メートル)の大小ミニチュアが2台ずつ作られた。材質に用いられているのは、木材、FRP、鉄板など。牽引車は、大サイズがM24戦車、小サイズが61式戦車の足回りをそれぞれ使用している。装置車・牽引車とも自走はできないので、走行・パラボラアームの上下動ともどもピアノ線で引っ張りながら行っている。発光部分にはヨウ素ランプを用いている。電源は内蔵しておらず、操演用のピアノ線から送電している。

小型のミニチュア2台は『ゴジラ対ガイガン』に牽引車なしで登場し、点火して燃やされた。助監督の井上英之は、ミニチュアを燃やしたのは東宝映像社長の田中友幸の指示であったと証言している。同作品では大サイズはパラボラ部の支柱がなく、小サイズはドーム部分が赤い塗装が施されている。

木曽川でのL作戦でメーサー車が水平に樹木を切り倒すシーンは、木に火薬を仕込み、光線が触れるタイミングで着火させている。これは本番直前に特撮監督の円谷英二が思いついたものであり、本多も喜んだという。美術の井上泰幸は、とても効果的で驚いたが打ち合わせ段階では出ない案だったため、現場は大変であったと述懐している。合成を担当した川北紘一も、ランダムな着弾に光線を合わせるのに苦労した旨を語っている。

『サンダ対ガイラ』では合成スタッフを務めていた特撮監督の川北は、後年にビデオ『東宝特撮未使用フィルム大全集』制作の際に『サンダ対ガイラ』でのメーサー殺獣光線車の未使用フィルムを多数発見し、当時の撮影で時間をかけて撮影されていたことを認識したという。

『サンダ対ガイラ』の宣伝資料として、メーサー殺獣光線車各部の詳細な設定が公開されていた。

『ゴジラ対ガイガン』での光線発射シーンは『サンダ対ガイラ』からの流用であるが、新撮部分にも同じ光学合成を施して自然につながるよう編集されている。流用部分では、ガイガンやメガロが逃げ回るシーンにガイラが映っている。

『サンダ対ガイラ』の映画公開年度(1966年)の末尾2ケタを取って66式メーサー殺獣光線車という名称を商品名とする玩具などが発売されている。

92式メーサー戦車

『ゴジラvsビオランテ』で初登場。形式番号DAG-MBT-MB92。通称はメーサータンク、メーサー戦車、メーサービーム戦車。92式メーサービーム戦車や92式メーサータンク、92年式メーサー戦車と表記する資料もある。所属は陸上自衛隊(『ゴジラvsビオランテ』から『ゴジラvsモスラ』、『ゴジラvsデストロイア』)、国連Gフォース(『ゴジラvsメカゴジラ』)。『ゴジラvsキングギドラ』以降は92式メーサー戦車(改)と呼ばれる。

車体に8輪駆動8輪操舵のタイヤを装備した完全自走式の装輪戦車。大きな砲塔上部にメーサー光線を照射するパラボラ型砲身を搭載している。パラボラ中央部からは主体となるビームが、パラボラの周辺部からは補助ビームが照射される。光線発生システムは、プラズマを発生・加熱して中間子(ニュートリノ)を生成し、収束照射する「プラズマ加熱ミラータイプ改」。このため、砲塔後部には高出力の超伝導発電システムとヘリウムガス冷却システムが搭載されている。

元々は大陸間弾道ミサイルの迎撃システムとして開発されていた。自衛隊の対ゴジラ主力兵器として運用された。

『ゴジラvsメカゴジラ』に登場するGフォース所属機は、車体に「G-FORCE」の文字が入れられており、エンブレムなどは、Gフォース仕様となる。改良が常に重ねられているため、[改]を付ける場合がある。

『ゴジラvsデストロイア』では、超低温レーザー砲をセットした冷凍仕様が投入された。脚本(決定稿)では「自衛隊開発の超低温レーザー(SX IIIに使っている)仕様に変えられたメーサータンク」と書かれているが、原理などは不明。そのほか、運転席上部には怪獣出現時の緊急走行を考慮してパトライトを装備しているが、これはハイパワーレーザービーム車から受け継がれたものである。また、前照灯とは別に、砲身基部に大型のサーチライト2基が設置されている。

登場作品(92式メーサー戦車)

- 『ゴジラvsビオランテ』

- 『ゴジラvsキングギドラ』

- 『ゴジラvsモスラ』

- 『ゴジラvsメカゴジラ』

- 『ゴジラvsデストロイア』

- 『怪獣プラネットゴジラ』

- 『夢の挑戦 ゴジラ須賀川に現る』

- 『ゴジラ FINAL WARS』でもオープニングに過去の映像として一瞬だけ映る。

劇中での活躍(92式メーサー戦車)

- 『ゴジラvsビオランテ』 - 『ゴジラvsモスラ』

- 若狭湾近郊の山間部で展開されたサンダービーム作戦にM6000TCシステムによるゴジラ攻撃の支援用に総計10両が投入され、初の対ゴジラ戦を経験。メーサー兵器がゴジラに対して攻撃するのは、これが初めてとなる。この作戦では一部の車両が破壊されたものの、最終的には作戦は成功した。

- その後は、対怪獣迎撃の中核として陸上自衛隊各方面隊の「特殊武器科(=メーサー)」部隊に配備されたため、『ゴジラvsキングギドラ』では札幌市でゴジラと、『ゴジラvsモスラ』では名古屋でゴジラやバトラ幼虫と交戦するが、いずれも怪獣の反撃によって壊滅的な損害を受ける。

- 『ゴジラvsメカゴジラ』

- 国連Gフォースの陸軍主要兵器として大津市近郊の山中で京都へと進撃するゴジラを迎撃するも破壊される。

- 『ゴジラvsデストロイア』

- 再び陸上自衛隊の所属兵器として、超低温レーザー砲および8連装ミサイルランチャー2基を装備した92式メーサー戦車〈改〉(MB92改)が投入され、物語中盤では臨海副都心でデストロイア幼体・集合体と、終盤では有明でデストロイア完全体とゴジラに対する作戦に従事し、95式冷凍レーザータンクの補助を務めた。

制作(92式メーサー戦車)

- 創作経緯

- 『ゴジラvsビオランテ』の脚本にはメーサー戦車の描写はなく、スーパーX2のデザインを手掛けた横山宏がデザインを含めて提案したものである。横山は、スーパーX2だけが唐突に出てきても説得力がないため、メーサー車を登場させたほうが世界観が広がると考え、スーパーX2に合わせたデザインのメーサー戦車を独自に描き、自身から独自に提案したアイデアであったことから別途使用料を求めていた。しかし、連絡のないままデザインを変更されたとして東宝側との間に軋轢が生じ、スタッフから外されるに至った。

- 登場の理由について特技監督の川北紘一は、スーパーX2やTCシステムなども含め派手な戦闘シーンを見せる意図があり、また川北自身がメーサー兵器を好きだったからと述べている。メーサー戦車を気に入った川北は、その後もVSシリーズに登場させ続けた。

- デザイン

- デザインは、横山による原案をもとに、美術助手の長沼孝がアレンジした。

- 横山による原案デザインは、スーパーX2と同様の曲面的なデザインとなっており、両者を並べた時の必然性を意図していた。デザインコンセプトとしては、『サンダーバード』や『キャプテン・スカーレット』などのジェリー・アンダーソン作品のテイストを意識しており、砲塔は加速器を内蔵しているという想定で61式戦車やT-62などをイメージしていた。

- 長沼は、ベンケイガニをモチーフに直線的なデザインとし、砲塔もメルカバのような鋭角的なものとした。デザイン検討用の雛型では、砲塔が前に突き出した形になっていたが、長沼により横山の原案と同様のZ型に修正され、コクピットも薄くし、これが最終決定となった。

- 造型

- 造型はオガワモデリングが担当。同社は『ガンヘッド』(1989年)でも造型を手掛けていたことから、長沼の判断により発注された。

- ミニチュアは、アップ撮影用の大型モデル(約90センチメートル・18分の1サイズ)が1台、ロング撮影用の小型モデル(約60センチメートル・28分の1サイズ)が2台造られたが、小型モデルのうち1台は劇中の破壊シーンに使われた。大型モデルは金属とFRP製で、タイヤはゴム製のものが用いられた。オガワモデリングの金牧靖志によれば、撮影中に壊れない強度を求められたため初めてFRPを用いる研究を行ったが、ちょうどいい厚さがわからず、結果的に重いミニチュアとなってしまったと述懐している。小型モデルも砲塔は金属製だが、タイヤはウレタン樹脂製であった。破壊用の小型モデルは、裏打ちのガラス繊維を省略するなどして壊れやすくしていた。

- ギミック操作は、ラジコンではなく有線で行われた。タイヤは回転可能だが自走はできず、走行は操演で表現している。金牧によれば、本来は砲塔などがラジコン操作可能となっていたが、現場スタッフには電動ギミックへの信頼がなく、ピアノ線での操作が確実であると判断されたという。また、大型モデルのタイヤにはスプリングを用いたサスペンションも組み込まれていたが、撮影現場では釘で固定されていた。

- そのほか、デザイン検討時のカポック(発泡スチロール)モデルも、電飾などを施されて撮影に使われている。

- Gフォース仕様のカラーリングも検討された。

- 『ゴジラvsデストロイア』での仕様は、既存のミニチュアを改造している。

- 撮影・演出

- 『vsビオランテ』では低い位置に固定したカメラへ向かってメーサー車が前進してくるという巨大感を強調したカットが撮影されていたが、本編では使用されず予告のみで用いられた。

- 川北は、『vsビオランテ』での光線描写を弱いと感じたことから、次作『vsキングギドラ』では砲身を光らせることで溜めを作り、光線の色も変えるなどして力強さを表現した。登場シーンも、ゴジラとの絡みを強化し、戦闘シーンに工夫を凝らすなどしている。

- 『ゴジラvsスペースゴジラ』での完成作品では未登場であるが、DVDに収録されているメイキング映像の未使用シーンでは、Gフォース陸戦部隊として登場しており、九州に上陸したゴジラを迎撃している。資料によっては、Gフォース所属機として紹介されている。

- 後年の登場・保管状況

- その後、ミニチュアは『超星神グランセイザー』(2003年)で超古代文明の兵器に改造された。白いテープを表面に貼って転用している。その後、『グランセイザー』登場時の状態で東宝の倉庫に保管されていたが、2014年に開催された「大ゴジラ特撮展」での展示に際しオリジナルに近い状態へ塗り直された。

- 2019年に円谷英二ミュージアムで限定公開された特別映像『夢の挑戦 ゴジラ須賀川に現る』でも、レストアされたミニチュアが使用された。上部のミサイルポッドがサーチライトに差し替えられている。ゴジラ関連作品への登場は『vsデストロイア』以来となった。

- 形式について

- 名称の「92式」とは、1992年に制式化されたことを意味するが、初登場した『vsビオランテ』の年代設定とは矛盾が生じている。これについて長沼は、主武装の90式メーサー砲ともども研究段階であるため正式採用予定の仮名との想定であったと述べている。

- 書籍『キャラクター大全ゴジラ』では、89式メーサー戦車という名称を用いている。

93式自走高射メーサー砲

『ゴジラvsモスラ』で初登場。形式番号はMBAW-93。通称はツイン・メーサー、ツインメーサータンク、自走メーサー砲、ツインメーサー戦車。93式ツインメーサー戦車と表記している資料もある。所属は陸上自衛隊(『ゴジラvsモスラ』『ゴジラvsデストロイア』)、国連Gフォース(『ゴジラvsメカゴジラ』)。1993年に制式化された。

防空任務のために局地戦防空車両として開発された自走砲。93式自走高射メーサー砲1輌に、92式メーサー戦車2輌から3輌が配備されるという部隊編制になっており、メーサー小隊を指揮する役割を持つ。速射性の高い200万ボルト高射メーサー砲2基を持つため、地上部隊の要となっている。仰角は大きいがパラボラ式ではないため、集束力に欠けるのでパワーでは92式に劣る。車両の単価が高価であるため、満足な数が揃えられていないとされる。

国連Gフォースに配備された時は、無人化した74式戦車の遠隔操作機能の追加や、砲身に命中率を向上させるためのリフティングポールが追加されるなどの細部に改良が施されたほか、デストロイア戦には92式と同様の冷凍兵器に仕様が変更された。『ゴジラvsメカゴジラ』に登場するGフォース所属機は、車体に「G-FORCE」の文字が入れられており、エンブレムなどは、Gフォース仕様となっている。

登場作品(93式自走高射メーサー砲)

- 『ゴジラvsモスラ』

- 『ゴジラvsメカゴジラ』

- 『ゴジラvsデストロイア』

- 『怪獣プラネットゴジラ』

- 『夢の挑戦 ゴジラ須賀川に現る』

劇中での活躍(93式自走高射メーサー砲)

- 『ゴジラvsモスラ』

- 名古屋市でバトラ幼虫の迎撃戦に投入される。また、丹沢山地でゴジラとも対戦しているが、どちらの戦闘でも甚大な被害を被っている。

- 『ゴジラvsメカゴジラ』

- 国連Gフォースに所属し、大津山中でゴジラと交戦する。

- 『ゴジラvsデストロイア』

- 92式メーサー戦車改と同様に高射超低温レーザー砲2門と8連装ミサイルランチャー2基を装備した93式自走高射メーサー砲〈改〉(ツインメーサー〈改〉)として、デストロイアやゴジラとの作戦に投入される。

制作(93式自走高射メーサー砲)

特技監督の川北紘一は、音楽担当の伊福部昭に「メーサーマーチ」の新曲を書いてもらいたいと望み、伊福部の創作意欲をかき立てようと、脚本にないメーサータンクの新型を登場させたと述べている。『ゴジラvsモスラ』の丹沢戦では強力な新型として登場し、ゴジラの片目を潰すなどの活躍が予定されていたが、全体のバランスを考慮してやられ役にとどまった。

決定デザインは西川伸司。87式自走高射機関砲(略称は87AW)やゲパルト自走対空砲をイメージしたものとなっている。当初は通常の戦車の数倍もの巨大車両という想定で、3連装のメーサー砲が束ねられたスパイラルメーサーとしてデザインされたが、モスラやバトラなどの飛行怪獣が登場するということで、対飛行怪獣を想定して砲塔部を対空戦車に換装したものを基にしたデザインとなった。ただし、『ゴジラvsモスラ』劇中ではモスラ成虫などの、飛翔している怪獣を狙って攻撃するシーンはなく、『ゴジラvsデストロイア』にて、飛行して逃げるデストロイア完全体に対して攻撃を行ったのが初となる。前晴彦や青井邦夫によるデザイン案では、『モスラ』に登場する原子熱線砲を模したものも存在した。西川によれば、『vsモスラ』の前身企画『モスラVSバガン』でデザインしていた原子熱線砲をそのまま登場させる案もあったという。Gフォース仕様のカラーリングも検討されていた。

造型は小川モデリングが担当。モデルは1両しか造られていない。基礎部分は既存のミニチュアを流用している。ミニチュアは自走せず、操演で走行を表現している。デザイン段階では92式よりも大型という想定であったが、ミニチュアは同サイズとなったことから、コックピットのサイズ比が異なっている。

ミニチュアは、細い砲身の先端に金属パーツを付けていたため、走行時に砲身が重みで揺れてしまい、『vsメカゴジラ』以降は支柱が追加された。特技監督の川北は、デザインは惚れ込んだが、もっと見栄えのするボリュームでも良かったかもしれないと述懐している。また、メーサー攻撃機ともども、もっと劇中で活かしたかったとも述べている。

『ゴジラvsスペースゴジラ』の本編には未登場であるが、DVDに収録されているメイキング映像の未使用シーンではGフォース陸戦部隊として登場しており、九州に上陸したゴジラを迎撃している。この時の車両は、砲塔後部のレーダーがパラボラ状に変更されている。資料によっては、Gフォース所属機として紹介されている。

『ゴジラvsデストロイア』での仕様は、既存のミニチュアを改造している。同作品では、93式の車体に新たにスパイラルメーサー砲を搭載したデザイン画も存在していたが、採用には至らなかった。

その後、ミニチュアは『超星神グランセイザー』で超古代文明の兵器に改造された。また、2009年時点で『グランセイザー』登場時の状態で東宝の倉庫に保管されていることが確認されている。2017年の時点では、一部欠損した状態で『vsデストロイア』当時に近い状態へ戻されて保管されていることが確認されている。

2019年に円谷英二ミュージアムで限定公開される特別映像『夢の挑戦 ゴジラ須賀川に現る』でも、レストアされたミニチュアが使用された。ゴジラ関連作品への登場は『vsデストロイア』以来となった。

93式メーサー攻撃機

『ゴジラvsモスラ』に登場。形式番号はASTOL-MB93(略番号はMBF)。メーサーヘリやメーサー攻撃機、AG-AHなどの別称がある。所属は陸上自衛隊。1993年に制式化された。

空陸両面からのゴジラ集中攻撃を想定して製造された初めてのメーサー兵器搭載の航空機。2次元ノズル・ターボジェットによって短距離離着陸が可能なジェット攻撃機であるが、制式名称や機体マーキングでも明確に分かるとおり、航空自衛隊ではなく陸上自衛隊機である。

AH-1S コブラを機体開発の母体としており、タンデム式コクピットや着陸用スキッドを有したままジェット機化したような形状をしている。固定翼機の速度や航続距離と、ヘリコプターの運動性能を兼ね備えている。富士山重工(または富士山製作所)と米Bill社により、日米共同で開発されている。

劇中での活躍(93式メーサー攻撃機)

京浜地域へ侵攻するゴジラに対し、2機が出動。丹沢山中で陸上部隊と連携して迎撃し、メーサーを顔面に命中させるなどして手こずらせたが、放射熱線によって1機が撃墜され、残る1機は撤収した。

制作(93式メーサー攻撃機)

決定デザインは青井邦夫。企画段階では完全な攻撃ヘリコプター型やティルトローター型のデザイン案が候補に挙がっており、スーパーXIIIとして登場させる案も存在した。脚本では攻撃用ヘリコプターにメーサー兵器を搭載した機体と書かれていた。川北紘一は、ヘリコプターの操演が大変なため、ローターのないジェット機型に変更してもらったと述べている。青井は、機首を実在の自衛隊ヘリコプターと同型にすることで、パイロットの描写も撮影できるよう想定していたが、実現には至らなかった。これらの経緯から、スタッフ間では「メーサーヘリ」の呼称が用いられていた。

ミニチュアは、オガワモデリングが製作を担当。撮影用モデルは、44センチメートル(1/50サイズ)のものが2機制作された。操演はピアノ線によって行われるが、回転シーンは尾翼に支柱を固定して撮影している。川北が最も気に入っていると言及している兵器である。

川北は、モスラとバトラの関係を主軸とするため、空中攻撃機を登場させつつメカの描写は抑えめにしたと述べている。また、メーサー攻撃機については、デザインは惚れ込んだが映像では線が細く、A-10攻撃機やV-107 バートルのようなボリュームがあってもよかったと述懐している。

『ゴジラvsスペースゴジラ』では劇中未登場であるが、国連Gフォースにも参加してゴジラを攻撃する予定だった。資料によっては、Gフォース所属機として紹介されている。カラーリングはGフォース仕様に変更されている。

『vsモスラ』のテレビ放送では、登場シーンがカットされている。

95式冷凍レーザータンク

『ゴジラvsデストロイア』に登場。形式番号はCLT-95。所属は陸上自衛隊。通称冷凍メーサー車、冷凍レーザータンク、95式冷凍メーサー車。1995年に制式化された。

デストロイアのミクロオキシゲンを無効化させるために急遽投入された車両。厳密には対ゴジラ用兵器ではないが、メーサー兵器の砲塔などが換装されており、これまでの92式メーサー戦車の流れを汲むメーサー兵器とされる。

装置車と装輪式牽引車(特92式改30トン6輪牽引車、ソニックビームシステム車の牽引車と同型)のセットで運用される。当初は装軌式の牽引車が想定されていたが、対デストロイア作戦が都市部で行われることから、装輪式が採用された。車体は汎用トレーラーを改造している。

マイナス183度の超低温レーザー(冷凍レーザー)は、ゴジラ対策が国連G対策センターに移管していた防衛庁(当時)が核災害対策などのために開発していたもので、基本的にはスーパーXIIIに搭載された装備と同様である。ただし、エネルギー変換効率が若干下回るため、最高出力や稼働時間に差が生じている。最大照射時間は11秒、連続発射に要する間隔は4秒。酸素が液化する温度の約マイナス183度以下まで冷却できる。

92式メーサー戦車などとは形状が異なるレーザー発射部のパラボラは、4枚の反射収束版で構成される。非使用時は花の蕾のように閉じている(完全に閉じきるわけではない)が、レーザーの発射態勢に入ると開く。サブウェポンとして、8連装のボックス型ミサイルランチャーを砲塔の両側面に計2基装備。マイナス180度にはおよばないが、冷凍弾を装備している。

劇中での活躍(95式冷凍レーザータンク)

火器で攻撃することが危険とされるデストロイアの出現を受け、閣議決定により出動した自衛隊部隊の中核として、東京臨海副都心の作戦域に少なくても8両が布陣し、車内(操縦席)の様子が初めて映像化されている。一時はデストロイア幼体の集団を追い詰めるが、合体・巨大化して集合体となったデストロイアの前に壊滅する。その後、物語終盤でメルトダウン寸前のゴジラと完全体に成長したデストロイアの戦いに、スーパーXIIIと共に介入する。戦線を離脱しようとしたデストロイアにとどめを刺し、メルトダウンを始めたゴジラによる被害を最小限に食い止めるなど、大きな戦果を挙げる。

制作(95式冷凍レーザータンク)

特技監督の川北は、スーパーXIIIともどもゴジラのメルトダウンを食い止めるための手段として冷凍砲を装備したメカの登場が必然であったと述べている。牽引車と砲車がセパレートした構成は、メーサー殺獣光線車を踏襲している。

デザインは西川伸司が担当。未製作映画『モスラVSバガン』の企画時に描かれた新型原子熱線砲車が元になっている。当初のデザインでは、牽引車の運転席は丸みを帯びたものとなっていたが、川北からの要望により角張った形状に改められた。また、牽引車単独で小型メーサーを搭載したバリエーションも描かれていた。そのほかに、スタジオOXによるデザイン案も存在した。

造型はオガワモデリング製。撮影用に作製されたミニチュアモデルは1台だけだが、合成によって多数配備されているように演出されている。メインボディは強度を持たせるため、アルミ板をボルトで組んでいる。砲塔部分は、ハロゲンランプの熱で溶けないよう耐熱パネルを用いている。牽引車のタイヤは92式の小型モデル、本体は92式の大型モデルからそれぞれ型取りし、ホイールキャップを変えて異なるデザインとしている。ミサイルポッドは、実際に火薬を用いることから金属製となっており、他のメーサー車両に増設されたものも同様である。

当初は、次世代メーサーシステムと銘打った、近未来的なデザインの新型メーサー兵器とするデザイン案もあった。

川北は、本機を気に入ったメカの一つに挙げており、久々に自衛隊メカのディテールを細かく描写できたと述懐している。

その後、ミニチュアは『超星神グランセイザー』で超古代文明の兵器に改造された。また、2017年時点まで東宝の倉庫に保管されていることが確認されている。

2019年に円谷英二ミュージアムで限定公開される特別映像『夢の挑戦 ゴジラ須賀川に現る』でも、レストアされたミニチュアが使用された。ゴジラ関連作品への登場は『vsデストロイア』以来となった。

90式メーサー殺獣光線車

『ゴジラ×メカゴジラ』で初登場。特生自衛隊(対特殊生物自衛隊・JXSDF)に所属する主力兵器。1990年に制式化された。製造は三友重工。

66式メーサー車の後継機で、直系の進化型。

66式と基本構成は変わらないものの、自動化によって乗員は2名となり、メーサー砲の操作を含めてすべてを牽引車から行える。牽引車の運転手がそのまま砲手としてメーサー砲を操作し、助手席が各種補佐を行う。この時、助手席が回転して後ろ向きになるため、砲手は前方・補助要員は後方を向いて互い違いに座ることになる。従来機と異なり、走行しながらの照射も可能であるほか、荒天かつ夜間の戦闘でもゴジラの目を狙い撃てるほどの命中精度で15万ボルトのメーサー光線を照射できる。ただし、雨の中ではエネルギーが水蒸気となって減退するため、効力が70パーセント程度まで下がることがある。66式では砲身がむき出しになっていたのでビーム発振部が常に見えていたが、90式では非照射態勢時はカバーの中に収納される。また、66式では光線を地面と平行にしか発射できなかったが、身長の高いゴジラなどにも対応しようとパラボラ自体の角度を変えることも可能となった。

特生自衛隊の主力兵器であったが、3式機龍の完成後はその支援が主となる。

『ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS』では、改良型の90式メーサー殺獣光線車<改>が配備されてメーサー光線の出力が向上し、発生する熱によって光線の色が黄色く見えるようになった。放射レンズの高性能化により、雨中での光線損耗率も改善されている。

登場作品(90式メーサー殺獣光線車)

- 『ゴジラ×メカゴジラ』

- 『ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS』

- その他、『ゴジラ FINAL WARS』の冒頭で、南極での対ゴジラ戦によって大破した状態の90式と思われる機体が登場しているが、詳細は不明である。

劇中での活躍(90式メーサー殺獣光線車)

- 『ゴジラ×メカゴジラ』

- 45年ぶりに日本の房総半島に上陸したゴジラを、千葉県富山町の山中で迎え撃つ(劇中では1999年の出来事)。特生自衛隊の主力兵器として第1メーサー群・第1 - 第4メーサー隊に配備され、これまでは多くの怪獣撃退に成功しているが、ゴジラには歯が立たなかった。

- 2003年には、再び出現したゴジラを迎撃するべく出動した3式機龍(メカゴジラ)を支援するために出動しているが、戦闘には参加していない。その後、再び東京湾に侵入したゴジラを撃退するため、品川に展開する。侵攻阻止の防衛線は突破されるが、その後も残存部隊が機龍の援護を行う。

- 『ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS』

- 品川周辺でゴジラの要撃および3式機龍(改)の支援を行うが、ゴジラの攻撃によってメーサー部隊は多大な損害を受けている。

制作(90式メーサー殺獣光線車)

- 創作経緯

- メーサー殺獣光線車を登場させた理由について、監督の手塚昌明はゴジラ以外の東宝特撮映画の象徴と位置づけている。特殊美術の三池敏夫は、メーサー車である必然性がなく贅沢だと指摘したが、手塚は見せ場を作るとして譲らなかったという。東京国際映画祭で『ゴジラ×メカゴジラ』が上映された際には、90式メーサー殺獣光線車の登場シーンで拍手が沸き起こった。

- デザイン

- デザインは丸山浩。丸山によれば、当初はしらさぎのデザインのみを担当する予定であったが急遽こちらも担当することとなり、時間がなかったために正式なデザイン画は描かず、図面から描き始めている。また、西川伸司もラフデザインを描いており、砲身のカバーが分割されるアイデアは西川のアイデアである。

- 丸山による初稿では、90式戦車を改造したという想定で単独のメーサー戦車として描かれていた。砲塔の位置などが異なる2案の検討デザインではこれを牽引車に乗せて運搬するという設定であったが、手塚から西川が描いたメーサー車のスケッチを提示されたため、牽引型の車両に変更された。

- 当初は66式メーサー車をそのまま使う案もあったが、最終的には66式の改良・後継型として、より現代的なディティールで仕上げられた。牽引車をタイヤ式にするという意見もあったが、手塚のこだわりにより、オリジナルと同じ装軌車両となった。手塚はガイラ戦から40年も経っているため、最新の兵器にリニューアルしているが、丸山には当時と同様のようなデザインにしてほしいと依頼したという。

- 造形

- 造形は阿部達也が担当。撮影用ミニチュアとして大小2種類モデルが造られており、どちらもラジコンによって自走や昇降が可能となっているが、ガタつくなどの問題によりほとんどは操演による引張で動かしている。材質は発泡系塩化ビニールのフォーレックスを主としており、内部には鉄骨を組んでいる。発光部分には電球を用いているが、高熱を発することからアクリル製のカバーが30秒ほどで溶けてしまったという。

- そのほか、原寸大の牽引車内セットも造られた。嵐の中という設定であったため、周囲を鉄でコーティングしており、本物のワイパーを仕込んでいる。しかし、雨漏りするため、カットの度に内部の拭き取りが行われた。

- 撮影・演出

-

- 『ゴジラ×メカゴジラ』

- メーサーの発射時に湯気が出る描写は、手塚からの発案によるもので、別撮りした湯気の素材を合成している。特殊技術の菊地雄一は、実際にメーサーの熱線から湯気が出るかどうか疑問に思ったが、ビジュアル的な面白さを重視したという。

- ゴジラに尻尾で弾き飛ばされるシーンでの先端部分にのみCGを用いている。CGを担当した東京現像所の小川利弘は苦労した作業の1つに挙げているが、三池は予算の都合から壊す用のミニチュアを別に制作することはできなかったと述べている。

- 光線の形状は、66式の波型から稲妻風の処理に改められており、劇中での技術の進歩を表現している。

- 『ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS』

- 『東京SOS』では、ミニチュアは前作のものを流用している。手塚の要望によりメーサーの色を青白いものとしている。

- 『東京SOS』の絵コンテでは、90式メーサー車を護衛艦「あいづ」のヘリコプター用飛行甲板に搭載し、ゴジラとの海戦が検討されていた。最終的にはスケジュールの都合で不採用とされたが、このシーン用に作られた爆破用ミニチュアモデルは、首都高速道路でゴジラの放射熱線を受けて爆発・炎上する場面で使用された。コンテを担当した西川伸司は、既存の造型物を用いた新しい画作りとして考案したが、実際にの画としては構成が難しかったと述べている。また、前半の特撮シーンが増加していたため、カットしなければならないという都合もあった。

対巨獣メーサータンク

『幻星神ジャスティライザー』第50話「地球総攻撃開始!」に登場。所属は国防軍。

国防省がダルガ帝国の巨獣に対抗すべく開発した特殊車両。「特殊光線砲車『雷』」という別名があるが、劇中では呼称されない。ゴジラシリーズなどとは世界観が異なるため、他のメーサー兵器との関連性は不明である。大型の装軌式車両で、車体上部にメーサー砲を1基、車体両脇に6連装ミサイルランチャーを備える。「雷」のマーキングが車体側面にある。劇中では2台が登場した。

巨大戦艦ディグロスから発進し、地球に降り立ったデストボーグ・ブルガリオの大群を国防省対異星人特殊作戦課司令官の九条公康の指揮の元、同じく国防軍所属のM1エイブラムスなどと共に迎撃する。少なくとも2機のブルガリオを撃破する戦果を挙げるが、ダルガ帝国軍側の物量には対抗できず、全車が破壊されている。

- デザインは西川伸司。「雷」のマーキングは助監督の畑山友幸がデザインを担当した。ミニチュアは『超星神グランセイザー』に登場した五式支援戦車アサヒを改造したものとされているが、実際には同様の模型を元に改造しただけである。原型は中国製の戦車模型である。

その他

上記以外にも、ガルーダの武装である高出力メーサービームキャノン、MOGERAの武装であるプラズマメーサーキャノンと省電力メーサーバルカン砲、3式機龍の武装である99式2連装メーサー砲と4式3連装ハイパーメーサー砲、新・轟天号の武装であるドリルスパイラル・メーサー砲・G粒子メーサー砲・小型プラズマメーサービーム砲、M機関の隊員が使用するメーサーライフル、漫画『怪獣王ゴジラ』に登場するメーサーヘリ、ゴジラがゲスト出演している『流星人間ゾーン』のゾーンファミリーが携帯する光線銃・メーサーショットといったメーサー兵器が存在している。これらの詳細は、それぞれの搭載兵器などの個別項目を参照。

なお、アメリカ映画『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』には、ゴジラを監視する施設「モナーク第54前哨基地」の対ゴジラ兵装の名称としてMASER TURRET(メーサーターレット)が登場するが、砲塔の形状などは前述のメーサー兵器群と大きく異なっている。

脚注

注釈

出典

出典(リンク)

参考文献

- 『東宝特撮映画全史』監修 田中友幸、東宝出版事業室、1983年12月10日。ISBN 4-924609-00-5。

- Gakken MOOK(Gakken)

- 『ENCYCLOPEDIA OF GODZILLA ゴジラ大百科』監修 田中友幸、責任編集 川北紘一、Gakken〈Gakken MOOK〉、1990年1月1日。

- 『ENCYCLOPEDIA OF GODZILLA 最新ゴジラ大百科』監修 田中友幸、責任編集 川北紘一、Gakken〈Gakken MOOK〉、1991年12月1日。

- 『ENCYCLOPEDIA OF GODZILLA ゴジラ大百科 新モスラ編』監修 田中友幸、責任編集 川北紘一、Gakken〈Gakken MOOK〉、1992年12月10日。

- 『ENCYCLOPEDIA OF GODZILLA ゴジラ大百科 [メカゴジラ編]』監修 田中友幸、責任編集 川北紘一、Gakken〈Gakken MOOK〉、1993年12月10日。

- 『ENCYCLOPEDIA OF GODZILLA ゴジラ大百科 [スペースゴジラ編]』監修 田中友幸、責任編集 川北紘一、Gakken〈Gakken MOOK〉、1994年12月10日。

- てれびくんデラックス愛蔵版(小学館)

- 『ゴジラVSキングギドラ超全集』構成 間宮尚彦、小学館〈てれびくんデラックス愛蔵版〉、1991年12月1日。ISBN 4-09-101428-3。

- 『ゴジラVSモスラ超全集』構成 間宮尚彦、小学館〈てれびくんデラックス愛蔵版〉、1992年12月10日。ISBN 978-4-09-101433-7。

- 『ゴジラVSスペースゴジラ超全集』構成 間宮尚彦、小学館〈てれびくんデラックス 愛蔵版〉、1994年12月20日。ISBN 978-4-09-101444-3。

- 『ゴジラVSデストロイア超全集』構成 間宮尚彦、小学館〈てれびくんデラックス愛蔵版〉、1996年1月1日。ISBN 978-4-09-101450-4。

- 『ゴジラ1954-1999超全集』構成・執筆 間宮“TAKI”尚彦、小学館〈てれびくんデラックス 愛蔵版〉、2000年1月1日。ISBN 4-09-101470-4。

- 『ゴジラ×メカゴジラ超全集』構成 間宮“TAKI”尚彦、小学館〈てれびくんデラックス愛蔵版〉、2003年1月10日。ISBN 978-4-09-101488-7。

- 『ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS超全集』構成 間宮“TAKI”尚彦、小学館〈てれびくんデラックス愛蔵版〉、2004年1月1日。ISBN 978-4-09-101493-1。

- 講談社ヒットブックス(講談社)

- 『ゴジラvsキングギドラ 怪獣大全集』構成・執筆・編集:岩畠寿明、小野浩一郎(エープロダクション)、講談社〈講談社ヒットブックス20〉、1991年12月5日。ISBN 4-06-177720-3。

- 『ゴジラvsモスラ』構成・執筆・編集 岩畠寿明、小野浩一郎(エープロダクション)、講談社〈講談社ヒットブックス30〉、1992年12月18日。ISBN 4-06-177730-0。

- 『テレビマガジンビジュアル全集 ゴジラvsメカゴジラ』構成・執筆・編集 岩畠寿明、小野浩一郎(エープロダクション)、講談社〈講談社ヒットブックス43〉、1993年12月30日。ISBN 4-06-177741-6。

- 『テレビマガジンビジュアル全集 ゴジラvsスペースゴジラ』構成・執筆・編集 岩畠寿明、小野浩一郎(エープロダクション)、講談社〈講談社ヒットブックス46〉、1995年1月12日。

- 東宝SF特撮映画シリーズ(東宝)

- 『ゴジラvsキングギドラ』東宝出版事業室〈東宝SF特撮映画シリーズVOL.6〉、1992年1月15日。ISBN 4-924609-38-2。

- 『ゴジラVSモスラ』東宝出版・商品事業室〈東宝SF特撮映画シリーズVOL.7〉、1993年1月15日。ISBN 4-924609-43-9。

- 『ゴジラVSデストロイア』東宝〈東宝SF特撮映画シリーズVOL.10〉、1996年1月26日。ISBN 4-924609-60-9。

- 『ゴジラ×メカゴジラ 2003』東宝〈東宝SF特撮映画シリーズ SPECIAL EDITION〉、2003年1月25日。ISBN 4-924609-83-8。

- 『ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS』東宝〈東宝SF特撮映画シリーズ SPECIAL EDITION〉、2004年1月25日。ISBN 4-924609-84-6。

- 田中友幸『決定版ゴジラ入門』(第7刷)小学館〈小学館入門百科シリーズ142〉、1992年4月20日(原著1984年7月15日)。ISBN 4-09-220142-7。

- 『増補改訂新版 超最新ゴジラ大図鑑』企画・構成・編集 安井尚志(クラフト団)、バンダイ〈エンターテイメントバイブルシリーズ50〉、1992年12月25日。ISBN 4-89189-284-6。

- 宇宙船別冊(朝日ソノラマ)

- 『ゴジラ激闘超図鑑』朝日ソノラマ〈宇宙船別冊ウルトラブックス〉、1992年12月30日。雑誌コード:01844-12。

- 『GODZILLA VS DESTOROYAH』朝日ソノラマ〈宇宙船別冊〉、1996年1月10日。雑誌コード:01844-01。

- 『東宝特撮超兵器画報』監修 川北紘一 構成 岸川靖、大日本絵画、1993年3月。ISBN 978-4-499-20598-6。

- 『テレビマガジン特別編集 誕生40周年記念 ゴジラ大全集』構成・執筆:岩畠寿明(エープロダクション)、赤井政尚、講談社、1994年9月1日。ISBN 4-06-178417-X。

- ゴジラマガジン Vol.7 勁文社 1996年

- 坂井由人、秋田英夫『ゴジラ来襲!! 東宝特撮映画再入門』KKロングセラーズ〈ムックセレクト635〉、1998年7月25日。ISBN 4-8454-0592-X。

- 『東宝編 日本特撮映画図鑑 BEST54』特別監修 川北紘一、成美堂出版〈SEIBIDO MOOK〉、1999年2月20日。ISBN 4-415-09405-8。

- 『ゴジラ画報 東宝幻想映画半世紀の歩み』(第3版)竹書房、1999年12月24日(原著1993年12月21日)。ISBN 4-8124-0581-5。

- 『動画王特別編集 ゴジラ大図鑑 東宝特撮映画の世界』キネマ旬報社〈キネ旬ムック〉、2000年12月16日。ISBN 4-87376-558-7。

- 『円谷英二特撮世界』勁文社、2001年8月10日。ISBN 4-7669-3848-8。

- ファンタスティックコレクション(朝日ソノラマ)

- 『ゴジラ×メカゴジラ』朝日ソノラマ〈ファンタスティックコレクション〉、2002年12月30日。ISBN 4-257-03668-0。

- 『ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS』朝日ソノラマ〈ファンタスティックコレクション〉、2003年12月30日。ISBN 4-257-03688-5。

- 『平成ゴジラ大全 1984-1995』編著 白石雅彦、スーパーバイザー 富山省吾、双葉社〈双葉社の大全シリーズ〉、2003年1月20日。ISBN 4-575-29505-1。

- 『東宝特撮メカニック大全1954-2003』監修 川北紘一、新紀元社、2003年4月10日。ISBN 978-4-7753-0142-5。

- 『ゴジラ大辞典』野村宏平 編著、笠倉出版社、2004年12月5日。ISBN 4773002921。

- 『ゴジラ大辞典【新装版】』野村宏平 編著、笠倉出版社、2014年8月7日(原著2004年12月5日)。ISBN 978-4-7730-8725-3。

- 『平成ゴジラ クロニクル』川北紘一 特別監修、キネマ旬報社、2009年11月30日。ISBN 978-4-87376-319-4。

- 洋泉社MOOK 別冊映画秘宝(洋泉社)

- 『別冊映画秘宝 モスラ映画大全』洋泉社〈洋泉社MOOK〉、2011年8月11日。ISBN 978-4-86248-761-2。

- 『別冊映画秘宝 オール東宝メカニック大図鑑』洋泉社〈洋泉社MOOK〉、2018年6月14日。ISBN 978-4-8003-1461-1。

- DENGEKI HOBBY BOOKS(KADOKAWA/アスキー・メディアワークス)

- 『平成ゴジラパーフェクション』監修:川北紘一、アスキー・メディアワークス〈DENGEKI HOBBY BOOKS〉、2012年2月10日。ISBN 978-4-04-886119-9。

- 電撃ホビーマガジン編集部 編『ゴジラ 東宝チャンピオンまつり パーフェクション』KADOKAWA(アスキー・メディアワークス)〈DENGEKI HOBBY BOOKS〉、2014年11月29日。ISBN 978-4-04-866999-3。

- 『東宝特撮映画大全集』執筆:元山掌 松野本和弘 浅井和康 鈴木宣孝 加藤まさし、ヴィレッジブックス、2012年9月28日。ISBN 978-4-86491-013-2。

- 講談社 編『キャラクター大全 ゴジラ 東宝特撮映画全史』講談社、2014年7月15日。ISBN 978-4-06-219004-6。

- 『ゴジラ完全解読』宝島社〈別冊宝島2207号〉、2014年7月26日。ISBN 978-4-8002-2896-3。

- 『ゴジラ解体全書』宝島社〈TJ MOOK〉、2016年8月15日(原著2014年7月26日)。ISBN 978-4-8002-5699-7。

- 『超ゴジラ解体全書』宝島社〈TJ MOOK〉、2023年11月30日(原著2016年8月15日)。ISBN 978-4-299-04835-6。

- 『東宝特撮全怪獣図鑑』東宝 協力、小学館、2014年7月28日。ISBN 978-4-09-682090-2。

- 『ゴジラ徹底研究 GODZILLA GODZILLA60:COMPLETE GUIDE』マガジンハウス〈MAGAZINE HOUSE MOOK〉、2014年9月5日。ISBN 978-4-8387-8944-3。

- コンプリーションシリーズ(ホビージャパン)

- 『ゴジラVSビオランテ コンプリーション』ホビージャパン、2015年12月16日。ISBN 978-4-7986-1137-2。

- 『ゴジラ×3式機龍〈メカゴジラ〉コンプリーション』ホビージャパン、2016年12月21日。ISBN 978-4-7986-1353-6。

- 『ゴジラVSデストロイア コンプリーション』ホビージャパン、2017年12月9日。ISBN 978-4-7986-1581-3。

- 『ゴジラVSキングギドラ コンプリーション』ホビージャパン、2020年3月31日。ISBN 978-4-7986-2176-0。

- 『超星神シリーズコンプリーション』ホビージャパン、2021年3月22日。ISBN 978-4-7986-2337-5。

- 西川伸司『西川伸司ゴジラ画集』洋泉社、2016年6月24日。ISBN 978-4-8003-0959-4。

- 『ゴジラの超常識』[協力] 東宝、双葉社、2016年7月24日(原著2014年7月6日)。ISBN 978-4-575-31156-3。

- 『シン・ゴジラWalker [怪獣王 新たなる伝説]』KADOKAWA、2016年8月6日。ISBN 978-4-04-895632-1。

- 『「ゴジラ検定」公式テキスト』監修 東宝株式会社/協力 東宝 ゴジラ戦略会議、宝島社、2018年11月3日。ISBN 978-4-8002-8860-8。

- 西川伸司『西川伸司デザインワークス』玄光社、2019年2月1日。ISBN 978-4-7683-1150-9。

- 丸山浩『丸山浩特撮デザインワークス』洋泉社、2019年12月6日。ISBN 978-4-8003-1684-4。

- 『ゴジラ 全怪獣大図鑑』講談社〈講談社 ポケット百科シリーズ〉、2021年7月2日。ISBN 978-4-06-523491-4。

- 講談社 編『ゴジラ&東宝特撮 OFFICIAL MOOK』講談社〈講談社シリーズMOOK〉。

- vol.0《ゴジラ&東宝特撮作品 総選挙》、2022年12月21日。ISBN 978-4-06-530223-1。

- vol.05《ゴジラvsビオランテ》、2023年5月26日。ISBN 978-4-06-531484-5。

- vol.09《ゴジラvsスペースゴジラ/ゴジラvsデストロイア》、2023年7月24日。ISBN 978-4-06-531494-4。

- vol.10《ゴジラ FINAL WARS》、2023年8月10日。ISBN 978-4-06-531488-3。

- vol.11《ゴジラvsキングギドラ / ゴジラvsモスラ》、2023年10月24日。ISBN 978-4-06-531490-6。

- vol.14《フランケンシュタインの怪獣 サンダ対ガイラ》、2023年12月12日。ISBN 978-4-06-531497-5。

- vol.15《ゴジラvsメカゴジラ》、2023年12月27日。ISBN 978-4-06-531496-8。

- vol.21《ゴジラ×メカゴジラ/ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS》、2024年3月25日。ISBN 978-4-06-531518-7。

- vol.38《地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン / ゴジラ対メガロ》、2024年12月10日。ISBN 978-4-06-531555-2。

- 『ゴジラ70年記念 テレビマガジン特別編集 ゴジラ大鑑 東宝特撮作品全史』講談社〈テレビマガジン特別編集〉、2024年10月15日。ISBN 978-4-06-536364-5。

関連項目

- 東宝特撮映画の登場兵器

- 東宝特撮映画の怪獣対策組織

- 指向性エネルギー兵器

- 高出力レーザシステム