外国地名および国名の漢字表記一覧(がいこくちめいおよびこくめいのかんじひょうきいちらん)では、世界の主要な地名(ただし、漢字文化圏の地名を除く)および国名の漢字表記について概説し、日本語の漢字を中心とする代表的な用例の一覧表を掲載する。一覧表の注意事項については、凡例を参照。

概説

漢字文化圏内の様相

漢字表記の標準化について、別地域で異なる表記が用いられている場合の統一は困難であり、いずれかの表現を徐々に他へと伝播させるしか手段はない。世界的には中国本土のメディアによる影響が増しているため、BBC中国などの華僑メディアにも本土の漢字表記が広まっている。

中国:漢名と漢訳の発祥

漢字以外の文字を持たない中国では古来、外国の地名はすべて漢字で書き表されてきた。たとえば「波斯」「天竺」のように、古くから中国に知られていた地名、およびインド、朝鮮、東南アジア諸国など、主にアジアを中心とする外国の地名は歴史書などに記録が残る。

明末には、世界地図『坤輿万国全図』(1602年)を著したマテオ・リッチや、世界地理書『職方外紀』(1623年)を著したジュリオ・アレーニら、カトリック宣教師によって漢文で書かれた西洋地理書(前期漢訳洋書)により、主にヨーロッパ、アフリカ、南北アメリカの地名が新たに漢訳され、中国語における西洋地名の漢字表記に大きな影響を与えた。また、清代にプロテスタント宣教師ロバート・モリソンが著した『華英字典』三部(1815年-1822年)をはじめとする後期漢訳洋書の影響も大きかった。

しかし、外来の地名の漢訳方法に関して、定められた基準のなかった時代にあっては、同一地名に対して複数の漢訳表記がなされる事例も多く、外国地名の漢字表記は多種多様なものが混在していた。そのような外来名の表記の不統一による混乱を解消するため、19世紀以来、西洋人宣教師と中国人自身の手により、努力が重ねられた。その中で、外国地名についても、個別的な表記とならざるを得ない意訳を避け、表記の統一的な基準を定めることが可能な音訳を優先して使用するよう推奨されてきた。たとえば、意訳地名の「新堡」(ニューカッスル)と「白山」(モンブラン)はそれぞれ、「紐卡斯爾」や「蒙布朗」のような音訳地名に取って代わられた。特に、1924年に刊行された『標準漢訳外国人名地名表』は、現代中国語における外国地名の表記の標準化において重要な位置を占めている。ただし、音訳優先とされながらも、「牛津」「地中海」「中東」のような、現在も安定して用いられている意訳地名も存在する。

1950年代初頭、新華社通信訳名室は世界の人名・地名について翻訳を開始し、1960年代には当時の首相である周恩来によって新華社が翻訳担当となるように指示がなされた。

日本:漢訳の受容と変容

日本は遣隋使を送る以前より、中国・朝鮮を通して海外の知識を得ることが多く、漢籍に記載された漢名および漢訳の地名がそのまま日本語の中に取り入れられた。日本人は万葉仮名を経て仮名文字を編み出したが、16世紀に南蛮人が渡来する頃まで、取り扱う外来の地名は漢語の地名が主であった。

江戸初期に前述の『坤輿万国全図』などが日本にも伝わり、新しい漢訳地名の影響を大きく受けた。新井白石『采覧異言』(1713年)および『西洋紀聞』(1715年)も、同図を参考にして完成されたとされる。中国語からの借用表記とは別に、長崎通詞などの蘭学者が直接西洋音に触れて漢字音訳した地名表記も生まれた。また、日本語では外来の語彙の音訳用字としては仮名文字があるので、外国地名は必ずしも漢字のみで表記されてきたわけではない。たとえば、ドイツの国名の事例では、漢字表記の「度逸都蘭土」よりも仮名表記の「どいちらんと」の方が初出年代が早く、類似する仮名表記は100年以上使用された。

田野村 (2020)は、日本語では仮名文字を使用すれば十分だったにもかかわらず、外国地名をわざわざ中国語風に漢字で音訳表記していた動機について、学術的な文章では専門用語は中国風に漢字(真名)で書きたいという心理を背景とする、日本人の衒学趣味によるものであろうと論評している。孫 (1999)は、『和蘭風説書集成』に収録されている17世紀後期の風説書には「ヱゲレス國」「イスパニヤ」「イタリヤ國」「フランス人」などの表記が出現することから、西洋の国名のカタカナ表記は、その頃には既に(少なくとも幕府内では)ほぼ定着していたとする見解を述べている。ただし、横田 (2019)によれば、江戸時代の大部分の日本人にとっては、外国地名も漢字で書くべきだと考えられていたようである。

漢字からカナへ

外国地名の漢訳表記を中国語から借用したり、中国語になければ独自に漢字表記を創作したりする慣習は、江戸時代から明治まで続いた。特に、幕末・明治初期には、西洋諸国との人の往来が頻繁になるとともに、外国地名を読み書きする機会も増加し、当時の知識人たちの間で漢語的表現が流行したことも相まって、多様な外国地名の漢字表記が編み出された。

混在した漢字表記の規範を示そうと、「原典表記」とするべき中国語の漢訳表記を多く紹介した地名人名の漢訳字典が、明治の初年に出版された。一方、文部省は、外国地名のカタカナ表記の規範となる「外国地名及人名取調」を、1902年(明治35年)に『官報』5811号付録で示している。

明治後期から大正期にかけて、カナ表記も徐々に普及し、外国地名を漢字で書き表す習慣は次第に衰退していった。外国地名表記の漢字からカナへの転換は、大正、昭和と段階的に進められた、国の漢字制限政策の推進とほぼ軌を一にしている。特に、地理の国定教科書は、その普及を実行するための媒体となった。

大正期の常用漢字表発表後の1925年頃には、漢字表記に代わってカナ表記が優勢になり、昭和期の当用漢字表の告示(1946年)以後は、「欧州」「英国」「豪州」「真珠湾」「米国」など、一部の慣用表記を残して、漢字表記のほとんどは日本社会から姿を消した。

現代日本語では、外国地名は多くの場合、現地読みを写し取って、表音文字のカタカナで表記される一方、漢字表記に関しては、「欧」「英」「米」のような音訳地名の略称と、「太平洋」「真珠湾」「金門海峡」「喜望峰」のような意訳地名が、いずれも漢字音で読まれる点を共通項として生き延びているのみである。

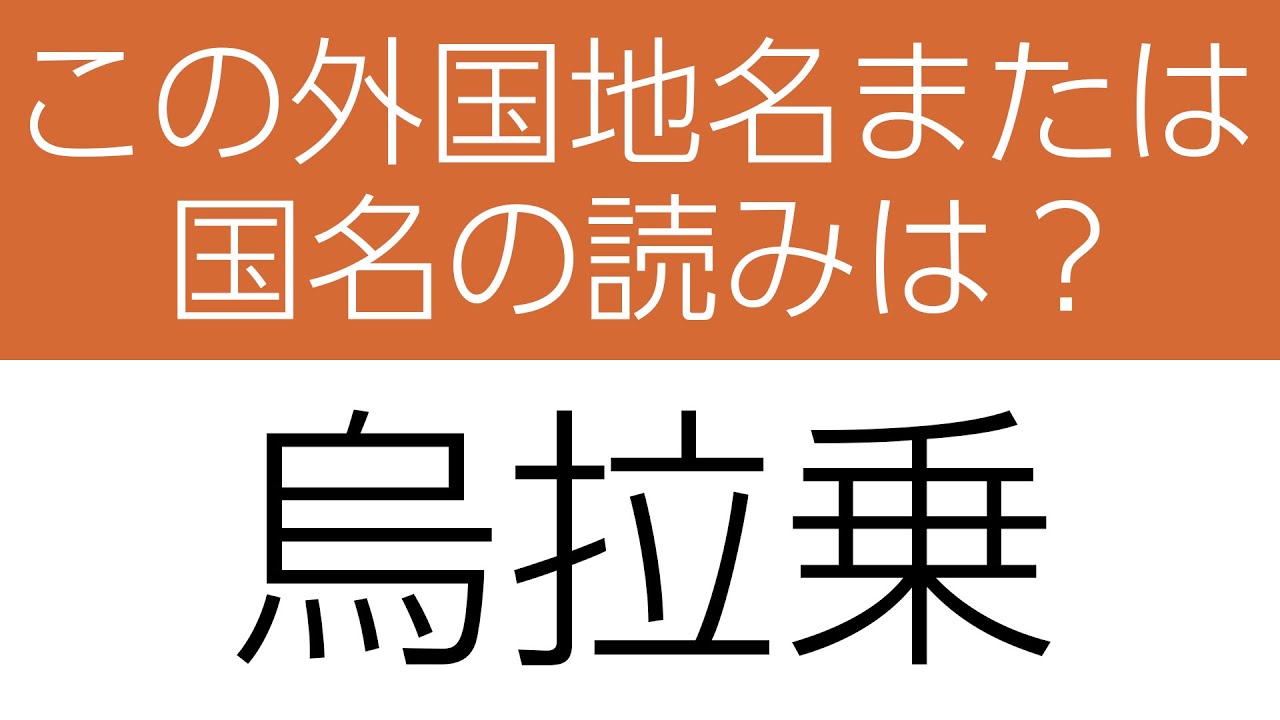

このような漢字表記の廃れた現下の言語環境を反映してか、日本漢字能力検定では当て字に関する問題の一部として、1級の試験問題で外国地名の漢字表記の読みを答えさせる問が出題される。

朝鮮:漢字語地名の影響と表記の変化

韓国においては、外国地名はハングル表記が原則になっているが、「韓美」など、熟語における略称に漢字表記が使用されている。詩人のイ・ジェウクが2010年に著したところによると、漢字語由来の国名は漢字表記(漢字ハングル混じり文)からハングル表記に置き換わりつつある。

なお、北朝鮮では、漢字の使用を廃止しており、現地の発音によるハングル表記を原則としている。

李氏朝鮮時代・大韓帝国時代

朝鮮初の世界地理書である李睟光『芝峰類説』(1614年)には、西洋の「南番国」(オランダ)「永結利国」(イギリス)「欧羅巴国」(イタリア)を含む外国地名が漢字表記で記録されている。しかし、日本の『采覧異言』が漢字表記に振り仮名を附したこととは対照的に、『芝峰類説』ではハングルによる読み方が付与されていない。金 (1996)は、17世紀の韓国の学者が漢文・漢字重視およびハングル軽視の姿勢であった影響を指摘しており、時代が下った『地球前後図』(1834年)においても、「意大思亜」「亜墨里加」のような地名に読みが振られていない。その結果、漢字表記を朝鮮語の漢字音で呼称する習慣がついた。たとえば「和蘭」(Oranda) については、日本では「ワラン」とは読まずに振り仮名に従い「オランダ」と読むところを、朝鮮では「화란」(hwaran)と読み、漢字語の影響によって原音から大きく異なるハングル表記が生まれている。

韓国

かつては外国地名は漢字で表記することが一般的であったが、現在はハングル表記が原則になっている。一方で「韓美」「佛語」など熟語における略称に、現在も漢字表記が使用されている。

イ・ジェウクは、2010年時点で韓国において使用されている漢字語由来の国名について、日本《일본(日本)》、中国《중국(中國)》、台湾《대만(臺灣)》、アメリカ《미국(美國)》、イギリス《영국(英國)》、イタリア《이태리(伊太利)》、インド《인도(印度)》、オーストラリア《호주(濠洲)》、タイ《태국(泰國)》、ドイツ《독일(獨逸)》、南アフリカ共和国《남아공(南阿共)》を挙げている。これらの地名も、表記用字が漢字からハングルへと置き換わりつつある。このうち、미국(美国、mikuk)や독일(独逸、tokil)のような単語は、漢字語の影響で原音から大きく異なるハングル表記となっている。

なお、ハングル表記についても、漢字語由来から英語由来のものに変化した事例があり、イ・ジェウクは日露戦争の呼称表記について、1904年当初は

- 「노일전쟁(露日戰爭)」《노서아(露西亜)と일본(日本)の頭文字 전쟁(戦争)》

と表記されたのが、2010年時点では

- 「러일전쟁」《러시아 (Russia) と일본(日本)の頭文字 전쟁(戦争)》

と、「ロシア」を表すハングル表記が変化していることを指摘した。加えて、同様に変化した12の国名・地名も挙げている。

北朝鮮

独立直後、北朝鮮には漢字廃止論と漢字制限論とが存在した。北朝鮮の国語学者である박상준(パク・サンジュン)は漢字制限論を掲げ、まず人名・地名・動植物名・天文用語・地理用語・身体名称・親戚名称などの漢字語を朝鮮語に直さなければならないと述べている。しかし、漢字廃止論に軍配が上がったことから、1949年3月に漢字の使用は全面的に廃止されており、チョソングルのみが使用されている。

台湾・香港・マカオ

中国、香港、マカオおよび台湾の間では、それぞれの物理的距離のために翻訳方法が統一されておらず、各地域で訳出された地名表現が一致しない例も多い。

音訳方法の違いだけでなく、用字法や語音の面でも地域の違いは影響する。たとえば、中国大陸では簡体字を用いて普通話の音で翻訳されるのに対して、香港では繁体字を用いて広東語の音で翻訳される。

ベトナム

華人・華僑社会

世界各地の華僑は、多くの外国地名を自発的に翻訳している。カナダのモントリオールは北京語で「蒙特利尔」(モントーリーアル)だが、現地の華僑は広東語で「满地可」(mun dei ho, ムンデイホー)と呼ぶ。また、ブリティッシュコロンビア州は北京語で「不列颠哥伦比亚(省)」(プーリエティエン コールンピーヤー)である一方、現地では英語の略称 "BC" を広東語で発音する「卑诗(省)」(bei si, ペイシー)を用いている。

シンガポールなど、漢字(華語)を用いる人々が多数を占めている国では、地名の翻訳を独自に決定している。

シンガポール

シンガポールにおける華語は、大多数の学者によって、中国本土における普通話の変種とみなされており、その語彙についても独自性がある。

しかし、音訳の統一基準が存在しないために、複数のメディアや作家によって「1つの地理的実体に対して複数の名称が与えられる」という状況になっていた。たとえば「シンガポール」に当たる訳語が「新加坡」「星家坡」「新嘉坡」「星嘉坡」と複数存在し、混乱を生じさせていた。そのため、シンガポール文化部は1976年に「华文译名统一委员会」を、同様に新聞業界は1990年に「华文媒介统一译名委员会」を設立し、世界の地名を含むさまざまな語彙について音訳の統一を進めた。近年では、標準化の担い手は民間企業や学術界へと変化しており、シンガポール独自の表現を尊重した訳語を採用することが主流となっている。

なお、シンガポール華語の外来語を研究した鹿島 (1993)によると、シンガポールの道路名に用いられている外国地名は、大抵が『日漢世界地名訳名詞典』(1984年)の掲載語と同じだという。

用字の方法

音訳と意訳と

外国地名の漢字表記の方法は、まず元の地名を表す語音・語形に近い音を持つ漢字を仮借(当て字)する方法を主とする。アジアに対する「亜細亜」、アフリカに対する「阿弗利加」は、その代表例である。この方法を音訳と呼ぶ。これに対して、原語の語意や形態素に対応する字義を持つ漢字または漢字熟語を用いる方法を意訳と呼ぶ。

音訳地名の用字選択に際しては、字面から音を想像しやすいか、筆画が少なく書きやすいか、土偏や三水偏が付く地名らしい字かなど、種々の心理的な要因によって、用字範囲および使用頻度にある程度の偏りがみられる。近代中国においては、音訳字であることを明確にするために口偏を付けて際立たせることも行われた。たとえば、イギリスは「𠸄咭唎」のように「英吉利」の各漢字すべてに口偏が付けられた。この方法は話し言葉に多い。また、日本語においては、上記したような漢字の音読みによる音音訳だけでなく、「浦潮斯徳」(ウラジオストク)のように訓音に従って訓音訳された表記もあり、とりわけ『世界国尽』をはじめとする福沢諭吉の著作では、「荒火屋」(アラビア)「金田」(カナダ)「志辺里屋」(シベリア)「武良尻」(ブラジル)などの独創的な表記が見られる。

意訳地名では、「象牙海岸」(コートジボワール)「獅子山」(シエラレオネ)のように原語の全部を意訳したものと、一部のみを意訳して「新西蘭」(ニュージーランド)「南斯拉夫」(ユーゴスラビア)とするなど、意訳と音訳を組み合わせたものとがある。また、複数の用例に共通する意訳字として定型化した用字の中には、たとえば、「聖路易」(セントルイス)「漢堡」(ハンブルク)「剣橋」(ケンブリッジ)のうち、それぞれ St./Saint, -burg, -bridge を意味する「聖」「堡」「橋」のように音訳字を兼ねるものがある。都市名に多く用いられる「港」「府」は、それぞれ「港湾都市」「政治の中心地または主要な都市」といった意味を帯びると同時に、「桑港」(サンフランシスコ)や「寿府」(ジュネーヴ)のように原語に類似した音の存在を示唆する場合がある。

そのほか、特殊な漢訳の仕方としては、星条旗の意匠に因む「花旗国」の例のように国の象徴をもって国名の異称に代えた事例、英語で Florida と記すフロリダがスペイン語の「花のような、花咲く」という意味から「花地」と漢字表記された例、直訳すれば「喜望岬」と訳されるはずの「喜望峰」のように原語から直接は想起されない用字による表記が慣用されている事例などがある。

悪字と好字

本来、音訳字は字義を無視して借音的に用いられるのだが、漢字の持つ印象に応じて、悪字と好字を選り分けて使用する場合もあり、古い表記の悪字が好字に変更されたり、逆に敵対する国には意図的に悪字が当てられたりすることもあった。フィリピンを表す「非」が「比」に改められたり、かつてロシアと交戦中の日本で、一般的には「波羅的」と表記されたバルチックに一時期「波苦痴苦」「婆」が当てられたりしたのは、その一例である。第二次世界大戦期における日本には独自で作字した例があり、敵国の「米」「英」それぞれにけものへんを添える「𤝸(犭+米)」「𤠉(犭+英)」表記を奨励したプロパガンダの記録がある。悪字・好字の認識は、時代、国家、民族、文化などによって異なる場合もある。明治期の在日ロシア帝国公使館は、ロシアを表す「魯」の字について、「魯鈍」との悪印象を受けるとして、この音訳字を嫌い、日本政府に抗議して「露」に改めさせた。

方言シフト

漢字の音は、もとより中国語の発音に基づくものだが、その字音が日本に伝来した時代や、標準とする方言の違いなどにより、呉音・漢音その他、異なる音韻体系を成す。19世紀の中国において、前期には西洋と接する窓口のあった広州音に基づいて「米」「仏」と表記されていたのが、後期には西学東漸の中心地が上海に移り、上海音ないしは官話音に基づく「美」「法」という表記に移行していった例が知られる。この現象を千葉 (2003)は「方言シフト」と呼称している。このように音韻構造に差異が生じ、外国地名を音訳する際に選択される漢字が日中双方、さらには中国の各地方で異なることもある。一方で「英」は、広州音と上海音・官話音との音の差が小さかったため、「方言シフト」の適用を免れた表記の例である。

略称

古来、中国の地名は「長安」「洛陽」など二文字のものが多く、中国語で発音するときも二音節の語が最も安定するため、地名の略称表記についても二文字の形を取る傾向にある。実際、「英国」「豪洲」「墨国」「欧洲」など、地名の一文字に接尾語「国」「洲」を付けた二文字表記が多い。略称に選ばれる文字は一文字目である場合が多いが、いずれも「亜」で代表される「アジア」「アフリカ」「アメリカ」の例のように、一文字目が他と重複するような場合には、混同を避けるために「美国」「米国」のように二文字目が選ばれることもある。なお、もともと二文字の「印度」などは、「中印国境」のように列記するとき以外は、略表記されることは滅多にない。

外国地名が略称で表記されるようになったのは、中国でも日本でも19世紀後半のことである。中国では概ねイギリスとのアヘン戦争(1842年)以後、日本では概ねアメリカの黒船来航(1853年)以後、開国とともに外国との接触が頻繁になり、条約の締結、使節の往来などに付随して、それまでと比べて大量に外国地名を使用する必要に迫られた。このとき、「欧羅巴洲」「英吉利」「仏蘭西」「亜米利加」といった冗長な表記では不便かつ不経済ということで、「欧洲」「英国」「仏国」「米国」、さらには「日英協約」「英仏連合軍」「米大統領」といった形容詞的表現が生み出され、「渡欧」「訪米」というふうな表現も使用されて、民間にも普及したと考えられる。

日本の新聞メディア各社では、外国地名の略記に関して、用字用語の基準を設けている。

共同通信社では、「欧州」「英国」「米国」は漢字で表記することとし、見出しでは「仏」「伊」「独」「豪」「加」「印」「比」「越」は使用してもよいとされている。本文中で使用する際は、前4者は列記に限り使用してよく、後4者は慣用が定着している場合の列記に限り使用することができるとされている。「露」については、「日露戦争」のように帝政ロシアに関連する表現で使用される。「仏大使館」「独首相」のように形容詞的に使う場合は慣用に従う。

時事通信社では、「欧州」「米国」「英国」「中国」「韓国」は原則として略称で書くこととされている。さらに、記事の見出し、2国以上の国名の列記、形容詞的表現において使用してよい漢字略記として「米」「英」「中」「韓」「朝」「豪」「独」「仏」「伊」「加」「印」「比」「伯」「越」を挙げている。一方、「露」は「日露戦争」のような慣用表記以外ではなるべく使わず、「蘭」も使わないこととしている。

同様に朝日新聞社では、中国・朝鮮などを除けば、「米」「英」「独」「仏」「伊」「加」「豪」「比」「印」「越」「欧」が使用してよいことになっている。毎日新聞社では、「米」「露」「英」「仏」「独」「伊」「豪」「加」「印」「比」の略称が使用してよいとされる。読売新聞社では、「米」「加」「英」「仏」「独」「伊」「露」「豪」「中」「朝」「韓」「越」「比」「印」は使用してよいとし、「蘭」「墺」「伯」は使用しないとしている。

なお、日本語のマスメディアでは、「葡」(ポルトガル)、「蘭」(オランダ)、「諾」(ノルウェー)、「伯」(ブラジル)、「埃」(エジプト)、「墺」(オーストリア)、「蘇」(ソ連)などは、次第に使われなくなってきている。

個別地名の事例

アメリカ

アメリゴ・ヴェスプッチの名に由来する《アメリカ》系および《メリケン》系の音訳表記、その政治体制に基づく「合衆国」表記、国旗(星条旗)の模様に因む「花旗国」表記が主に知られる。

- 中国語表記の概略

マテオ・リッチの『坤輿万国全図』(1602年)には「北亞墨利加」が記載されている。『職方外紀』(1623年)でも、これと同じ表記を使用している。これらはアメリカ合衆国が建国される以前に刊行された書物であり、当然これは大陸の名称を表している。

在華プロテスタント宣教師ロバート・モリソンは、著作『華英字典』(1815年-1823年)の第三部で、アメリカを「米里堅」と表現している。

魏源『海国図志』には、「美利哥」「黙利加」「墨利加」「彌利堅」「米利堅」ほか多種多様な表記が記載され、「メリケン」即ち「アメリカ」であると述べている。『瀛環志略』(1848年)には「米利堅合衆国」が載り、これが「亞墨利加」から転じた呼称表記であることを述べている。原語の "America" は発音する際、 "e" に強勢アクセントが置かれるため、語頭の "A" が弱く聞こえ、「美利堅(彌利堅)」のような表記が生まれたものと考えられる。

『万国公法』などに載る「美利堅」「美国」は、現在の中国で多く使用されている。

- 日本語表記の概略

新井白石『西洋紀聞』(1714年)や、山村才助『訂正増訳采覧異言』(1802年)、幕府の命を受けて編纂された『諳厄利亜語林大成』(1814年)では、五大州の一つとして『坤輿万国全図』や『職方外紀』の「亞墨利加」表記を踏襲している。箕作省吾『坤輿図識』(1845年)および『坤輿図識補』(1847年)において、国としてのアメリカについて初めて詳細に記述され、「米里堅」「米利堅」「米利幹」の表記が見られる。省吾の養父・箕作阮甫の執筆した『改正増補蛮語箋』(1848年)にも漢訳表記が借用され、アメリカ大陸を指す表現として「米里堅」表記が収録され、アメリカを指して「合衆国」の表記も見られた。このように、アメリカ合衆国の独立と発展に伴って、「アメリカ」に対する認識は「大陸」から「国」へと変化していった。

日本では特に「米利堅」表記が、時期的に黒船来航と重なって世間一般にも広まった。中国の例と同様に"America" の "e" に強勢アクセントが置かれるため、先頭の「ア」が弱く聞こえて「メリケン」のような表記が生まれたものと考えられる。

日米和親条約(1854年)の締結に際しては、条約名は「米利堅合衆國」表記となるが、前文では「亞墨利加」、条文では「合衆国」表記も使用されている。これ以降、幕府の締結したアメリカ関係の諸条約の和文では、漢字表記は次第に「亜墨利加」から「亜米利加」へと変化する傾向が見られた。

越中富山の長者丸漂流事件を体験した富山藩の漂流民・次郎吉の口述を手録した憂天生の『蕃談』(1849年)は、「米利堅」あるいは「米利幹」の略称として、「米人」「英米」「米教」「米舶」「米刻」など、「米」の文字を使用している、おそらく初めての用例であろうと思われる。一方、同じ事件を扱った遠藤高璟『

万延元年遣米使節の旅行記、および開成所の官板では、「亜国」「亜人」など、アメリカの略称を「亜」で表現した用例が、「米国」「米人」に比べて圧倒的に多い。新聞においても、江戸や横浜で発行されていた新聞では、ほぼ「亜国」で定着していたようである。一方で、公文書においては、1868年2月18日に明治新政府が兵庫でアメリカ公使と調印した『米国辨理公使の中立布告書』の正文、ならびに同年同月発行の『太政官日誌』第1号で、「米国」の表記が使用されている。『内外新聞』をはじめとする、京阪方面を本拠とする新聞でも「米国」表記が多く使用されている。このように、明治維新前後に江戸を中心とする佐幕派の新聞が「亜国」を使ったのに対し、関西(京阪)を根拠地としていた勤皇派の新聞が「米国」を使っており、両派の勢力の消長に伴って日本におけるアメリカの呼称・表記が変化したといえる。

以上のことから総じて、アメリカの漢字表記は「亜墨利加」から「亜米利加」や「米利堅」を経て、その略記「亜国」から「米国」へと変化してきたことが分かる。安政年間前後には、いくつかの表記が並行して用いられたが、その用法上の差異は明瞭ではない。また、略称の「米」は「亜米利加」と「米利堅」のどちらからつくられたのか、あるいは両方からなのか、その理由は明らかではない。

- 朝鮮語表記の概略

現在、韓国では中国語由来の미국(美國)を、北朝鮮では、日本由来の미국(米國)を表記に用いている。

朝鮮では当初、中国の「美利堅」を音訳して「미리견(美利堅)」「미국(美國)」と表記した。日本統治時代になると、日本式である「亞米利加」・「米國」の表記を使用した。その後、韓国ではハングル正書法・外来語表記法の普及や国語醇化運動の影響で「美國」が定着した。一方で、北朝鮮では引き続き「米國」と表記している。

なお朝鮮独自の音訳としては「며리계(旀里界・弥里界)」と「아미리(亞美里)」が挙げられる。弥里界が現われたのは1851年または旧暦1852年12月または1853年1月である。釜山沖合へ漂着してアメリカ人として初めて朝鮮に訪れた船員による発言 "America" をもとに、朝鮮の役人が転写したことによって1853年1月に「며리계(旀里界)」が報告された。中国の例と同様に "America" の "e" に強勢アクセントが置かれるため、 "A" が弱く聞こえて「며리계」のような表記が生まれたものと考えられる。一方で、아미리(亞美里)は1860年代以降に独自に音訳されたものである。

このほか後述する「花旗国」「育奈士迭國」が中国の影響で流入している。旧暦1866年の日省録には、화기국(花旗國)という表記が記録に残っている。李奎泰によると、公式文書に육나사질국(育奈士迭國)表記があるという。

- 特殊な表記:「合衆国」「花旗国」

「合衆国」という表記については、齋藤 (1977)によれば、中国経由で日本に入った「協力、共同、和親」する国の意であるとされる。原語の "the United States" を直訳したものとしてはほかに、「合州国」をはじめ、「共和政治」「共合政治」「合同国」「兼摂邦國」「北亞墨利加合邦」「北米聯邦」があるが、その中でも「合衆国」が多く使用されている。一方、中国では "the United States" の音訳表記「育奈士迭」が『四洲志』(1839年)などに見られる。

「花旗国」という表現については、『瀛環志略』の説明から、旗の模様に由来する名称であることが分かる。この「花旗」は、国名および国旗名としての用法は廃れたが、シティバンクの中国法人の名称などの形で、現代中国語でも使われている。朝鮮では旧暦1866年5月21日の日省録に화기국(花旗國)の用例がある。日本でも『航米日録』(1860年)の巻五に「花旗國総説」というタイトルの文章が掲載されており、そこでは『海国図志』を引用して、「花旗国」の語は、広東人が米国船に星条旗を挿しているのを見て、「アメリカ」を指すようになったと記されている。『航米日録』では、「アメリカ」を指す表記として「花旗国」および「花旗」の出現する割合が、全252例に対して過半数を占めている。湯浅 (2014)はその理由を、筆記者である玉虫左太夫の漢学の素養の高さに見出そうとしている。

イギリス

荒尾 (1983a)によれば、英国の呼称は大きく分けて、《イギリス》系、《アンゲリア》系、《大ブリタニア》系に類別される。

カタカナ呼称としては、《イギリス》系は江戸初期から今日まで、一貫して最も多く、最も広く用いられている。《アンゲリア》系も江戸時代中頃に《イギリス》系と並んでよく用いられたが、幕末に衰退した。《大ブリタニア》系は江戸初期から明治に至るまで、主に地理学や行政上の立場から、あるいは改まった国称として用いられることが多くあった。

- 中国語表記の概略

前期漢訳洋書の一つとされるマテオ・リッチの『坤輿万国全図』(1602年)には、《アンゲリア》に相当する「諳厄利亜」が載っている。新井白石『西洋紀聞』(1714年)でも、中国における漢訳表記として、同系の「漢乂剌亜」「諳厄利亜」が紹介されている。

後期漢訳洋書の一つ、ロバート・モリソン著『華英字典』の第三部『五車韻府』(1822年)には English nation の語釈として、「英吉利国」が記載されている。また、同項目の説明によると、漢字に口偏を付けるのは、その字がただ音を表すために用いられただけであって、特別な意味を持たないことを示すものであり、付けなくてもよいものとされた。つまり、『海録』(1820年頃)などで見られる「𠸄咭唎」という表記は「英吉利」と全く同様のものである。さらに『五車韻府』では、「英吉利」の最初の文字「英」をもって Great Britain を「大英国」と略す、当時の中国人の習慣も紹介されている。

現代の中国で使用される「英国(英國)」の使用例は、魏源『四洲志』(1839年)に出現する。

《大ブリタニア》系の漢字表記の用例としては、『瀛環志略』(1848年)で完全音訳形の「及列的不列顛」も見られたが、現代の中国でも使われるのは、意訳を組み合わせた「大不列顛」である。

- 日本語表記の概略

中国の《アンゲリア》「諳厄利亜」表記は、『坤輿万国全図』が日本に伝わってから19世紀に至るまで、日本でもかなり多く用いられた。

日本語における俗称である《イギリス》に相当する漢字表記は日本独特のものが多い。1616年には早くも「伊祇利須」が確認できるほか、渡辺崋山『慎機論』(1838年)では、前節で紹介した漢訳表記「英吉利」の影響を受けたと思われる「英吉利斯」が見られ、村上英俊の『三語便覧』(1854年)などの著書では、「エゲレス」の読みで「英傑列」が記されている。また、日本初の和英辞書、ヘボン編『和英語林集成』(1867年)の「和英の部」では、イギリスに「伊幾里須」の漢字が当てられている。19世紀以降は「英」の字を使用した表記が目立つ。

後期漢訳洋書に出現した「英吉利」や「英国」といった表記は、すぐに日本にも伝わり、『日本風俗備考』(1833年)で「英咭唎」「英吉利」、渡辺崋山の『外国事情書』『再稿西洋事情書』(1839年)で「英吉利」、箕作省吾『坤輿図識』(1845年)で「英吉利」「𠸄咭唎」の例が見られる。日本初の英和辞書『諳厄利亜語林大成』(1814年)では、前期漢訳洋書で見られた「諳厄利亜」という表記が England と English の項目に載っていたが、渋川敬直訳述・藤井質訂補『英文鑑』(1840年-1841年)では「英吉利」に変化している。この頃には、「英語」「英音」「英文」「英人」のように「英吉利」を「英」に略して使用した用例も見られる。現代の日本でも使用される「英国(英國)」の使用例は、先述の箕作省吾『坤輿図識』に出現する。外交文書では、1854年に調印された日英和親条約、ならびに1862年に遣欧使節が訪英して調印した「英国倫敦覚書」の条約文で「英国」の使用が見られるなど、明治に入る前には既に新しい表記が日本でも定着していた。

《大ブリタニア》系の漢字表記の用例は全体的に見てあまり多くはないが、『訂正増訳采覧異言』(1802年)に「諳厄利亜」を含む三つの島国の総称として「大蒲利丹尼亜」が挙げられ、渡辺崋山『鴃舌或問』(1838年)に「ぶりたにあ」という振り仮名つきで「大貌利太泥亜」と「大貌利太尼亜」が記載されている。『翻刻万国通史』(1878年)では「大不列顛」が「英国の総称なり」と例示されている。他に「大不利顛」や「大英国」に「グレートブリテン」に相当する振り仮名を添えた用例も見られた。

オーストラリア

- 中国語表記の概略

オーストラリア大陸が西洋に知られる以前に刊行された、マテオ・リッチ『坤輿万国全図』(1602年)上には、オーストラリアは影も形もなく、当然、漢字表記も存在しなかった。19世紀中頃にアヘン戦争に敗北するまで、中国人は天朝思想を抱き、外国のことをあまり重視しなかったため、オーストラリアに関する知識も乏しかった。

清代に出版された世界地理書『瀛環志略』(1848年)は《オーストラリア》系の「澳大利亜」と《ニューホランド》系の「新荷蘭」とを並記している。

『瀛環志略』(1848年)で「澳大利亜」と音訳されて以来、「澳」で始まる表記が終始優勢であり、この表記は現代の中国でも正当な表記として通用する。

中国では《ニューホランド》系の表記は他に1860年版『坤輿全図』中の「新阿蘭地亜」がある。

- 日本語表記の概略

日本では『フィッセル改訂ブラウ世界図古写』(1775年)に「新忽爾蘭垤亜」と記されており、以後、「新和蘭地」、「新阿蘭陀」、「新和蘭陀」、「新和蘭」などの表記が出現する。いずれも「新」は「New」の意訳で、後に続く部分は「オランダ」または「ホランド」の音訳であるとみなされる。また、前節で紹介した『瀛環志略』(1848年)による《オーストラリア》系の「澳大利亜」と《ニューホランド》系の「新荷蘭」についても、日本の諸文献にも両系統の表記が頻出する。

《ニューホランド》系の表記は19世紀中頃までは日本でオーストラリアを指す語としてよく使用されていたが、以後は《オーストラリア》系の表記が優勢になった。これには、イギリスの航海者で海図制作者のマシュー・フリンダースが大陸の呼称を「オーストラリア」とするよう働きかけ、1824年にイギリスの海軍本部が正式に呼称変更したことが関係していると考えられる。

日本でも一時は中国の「澳」系の表記が受け入れられ、「墺」系の表記も出現したが、現在では「豪」系の表記が優勢である。「豪」(濠)系の表記は日本独特のものである。「豪」で始まる表記は「濠」で始まるものよりも出現した時期が早い。わざわざ筆画数が3画多い表記が後の時代に生み出された理由に疑問が生じるが、一説には、「水に囲まれた大陸」であるオーストラリアを表現するために漢字の表意性が活かされた結果、「豪」に三水偏が付加されて「濠」系の表記が生まれ、その後、公布された当用漢字表に「濠」が含まれなかったため、「豪」表記が復活したのではないか、と推測される。

このほか、かつて南半球の大部分を占めると考えられていた仮説上の大陸《メガラニカ》系の「墨瓦蝋泥加」の表記も、松川半山『童蒙階梯西洋往来』(1868年)などに残る。

ドイツ

日本語において一般的な《ドイツ》系の表記のほかに、民族名に由来する《ゲルマン》系の表記、旧《プロシア》系の表記、かつてのプロイセンの国旗の模様に因む「単鷹国」表記が知られる。

- 中国語表記の概略

《ゲルマン》系の表記については、マテオ・リッチ『坤輿万国全図』(1602年)に《ゲルマニア》と思しき表記「入爾瑪泥亜」が記載され、同様に『職方外紀』(1623年)に《アレマニア》と思われる「亜勒馬尼亜」が記載されている。『瀛環志略』(1848年)では、「日耳曼」を筆頭に様々な別名が掲載されている。他に《ジャーマニー》と読める「耶馬尼」、《アレマン》と読める「阿理曼」などの表記も見られた。

《ドイツ》系の表記については、『清史稿』志の邦交五に「徳意志者日耳曼列國総部名也旧名邪馬尼」との説明があり、ここに見える「徳意志」の表記は、1861年に締結された中独通商条約で使用された後、普及し始めたと考えられる。現在でも中国大陸、台湾ともに、これを正式な表記として使用している。略称の「徳国」という表記は、遅くとも西洋人宣教師による定期刊行物『中西聞見録』『中国教会新報』(いずれも1872年11月号)には使用例が確認でき、現代に至るまで中国で広く使われている。

《プロシア》系の表記については、中国では「普魯社」が比較的古く(18世紀前期)から知られ、もともとドイツ帝国の構成国の一つだったプロイセン王国を指していたのが、『海国図志』で魏源が「普魯社國」と「耶馬尼國」を混同した頃以来、今日のドイツを指すようになった。

「単鷹国」表記は、1820年頃の中国の文献『海録』に出現するが、同書ではこの表記はデンマークを指していた。『四洲志』からは「単鷹国」は「普魯社国」を指すようになり、同書を継承した『海国図志』では、デンマークは「黄旗国」と言及されている。『瀛環志略』でも「普魯士」を「単鷹国」、デンマークを「黄旗国」と記載している。現代の中国では使われておらず、日本の資料には用例自体が見当たらない。

- 日本語表記の概略

《ゲルマン》系の表記については、日本の新井白石著『采覧異言』(1713年)では「入爾馬泥亜」を「ドイチ」と説明しており、同著『西洋紀聞』(1715年)にも中国で訳された「入爾馬泥亜」について同様の記述があることから、これらの表記は現在でいうドイツを指しているとみられる。現代の日本では使用されていないが、幕末の開国以後、日本における洋学の中心がオランダ語から英語に移り変わる過程で、英語の《ゼルマニー》または《ゼルマン》に対応する漢訳表記として、「日耳曼」が中国語から借用され、20世紀前半まで「独乙」「独逸」と並んで使用された。

《ドイツ》系の表記については、もともと日本では1676年に「どいちらんと」が初出して以来、一般的に仮名文字で表記されていた。新井白石『采覧異言』『西洋紀聞』で「ドイチ」とカナ表記され、朽木昌綱『泰西輿地図説』(1789年)で「度逸都蘭土」 と漢字表記されたのに始まり、山村才助『訂正増訳采覧異言』(1802年)で「杜乙子蘭土」、馬場貞由・大槻玄沢ほか訳『厚生新編』巻一(1811年)で「独乙都」「独逸都」と漢字表記されるなど、数十種類に上る音訳が行われた。やがて字数の多い音訳表記は淘汰され、1860年頃までには「独乙」「独逸」という2字の表記にほぼ統一された。その後、英語由来の地名の普及とともに中国語の漢訳表記を借用した「日耳曼」が流行し、これと共存した時期もあったが、いずれも20世紀中頃に廃れ、第二次大戦後はカナ表記の「ドイツ」が使用されている。「独乙」「独逸」を字音語化した「独」は、それらが廃れた後も「日独交流」「独和辞典」のような形で使い続けられている。なお、ドイツ人漢字研究家のシュミッツ・クリストフによれば、白川静は、ドイツの国名に獣偏の漢字を使用することについて、日本人の中華思想であると評し、中村元と同じく、自身は使用を控えたといわれる。「独」系の表記は、後述する「徳」系の表記よりも出現年代が古いことから、中国を経ずに日本で独自に音訳されたものと考えられる。これには、日本が17世紀以来、鎖国体制下で長崎通詞を介してオランダと直接交流する中で、オランダと関わりの深いドイツのオランダ語名 Duitsland に由来する「ドイツ」の語形や発音に馴染んでいたことが影響したと考えられる。

一方、中国で普及した「徳意志」「徳国」の表記については、日本での使用例は確認されていない。

《プロシア》系の表記については、1802年の『訂正増譯采覧異言』で「孛漏生」という表記が見られる。この表記は初出年代が早く、中国での用例も見られないため、日本で独自に作られた表記であろうと思われる。しかし、長くは使用されず、19世紀後半からは「普魯士」「普魯斯」「普魯社」など「普魯」で始まる表記が多用されるようになった。

- 朝鮮語表記の概略

承政院日記の1882年の記録には、中国の表記をそのまま流入した「덕국(德國)」の名が現れている。

日本統治時代になると、日本に従い「獨逸」表記が使用されるようになった。

その後も、表記は「獨逸」のまま韓国の漢字音《tok-il》で呼称されているため、原語のDeutschland (ドイチュラント)や日本語の「ドイツ」とも関係のない音になってしまっている。在ドイツ朝鮮語新聞発行者のユ・ジョンホンは、日本語の読みではなく韓国の漢字音を選択した理由に抗日意識の存在を指摘している。それに加えて、原語音から遠い点や、日本由来の語を醇化すべきことを理由として「도이칠란트 (ドイチュラント)」を使用するように提案している。吳效鎭は、1908年の「소년(少年)」第2号に떠잇튀 (ットイットィ)という独自の表記があることを踏まえて、先駆者のように人名・地名の表記を韓国独自のものに修正するよう論述している。

ニュージーランド

1980年に駐日ニュージーランド大使館が「英」「米」のように自国を漢字一文字で表現するための略称を新聞紙上で公募したことがある。当時、既に「新西蘭」という表記は辞書などに載っていたが、「新」一文字で使用するとシンガポールと被ってしまう。公募の結果、「乳」が1位の得票を集め、一時期、新聞の見出しで「日乳関係」「豪乳貿易」「乳首相」「豪乳首脳」などの表現が実際に使用された。ところが、肉製品の貿易を促進したかった本国政府から「これでは乳製品のイメージがついてしまう」と待ったがかかり、結局、公的に使用されるには至らず、立ち消えになった。

ロシア

モスクワ大公国のラテン語風の呼称《モスコビア》系の表記として、マテオ・リッチ『坤輿万国全図』(1602年)に漢訳表記「沒廝箇未突」「没廝箇未亜」が記載され、これを借用した「没厠箇未亜」が新井白石『西洋紀聞』(1715年)に記載された。18世紀末期には、さらに改変した「莫斯哥未亜」が桂川甫周『北槎聞略』(1794年)に載る。だが18世紀ロシア帝国時代に入ってからは、主として《ロシア》《オロシヤ》の国名で呼称されるようになっていく。

- 中国語表記の概略

マテオ・リッチ『坤輿万国全図』(1602年)にはモスクワ大公国のラテン語風の呼称《モスコビア》系の表記として、漢訳表記「沒廝箇未突」「没廝箇未亜」が記載されている。

『坤輿万国全図』にはほかにも、黒海周辺の地図上に「魯西亜」が記載されており、後に《ロシア》系の国名呼称に対応する漢字表記としても使用された。『瀛環志略』(1848年)では、「俄羅斯国」をはじめ、「鄂羅斯」「峩羅斯」「厄羅斯」「阿羅斯」「斡魯思」「兀魯思」「羅刹」「羅車」「葛勒斯」「縛羅答」「莫斯哥未亜」「魯西亜」「汲寿啡」などを挙げている。このように「魯西亜」も載っているが、現代で使用されている「俄羅斯」の表記が当時既に定着していた。

『海国図志』によれば、「俄羅斯」という呼称は元朝にモンゴル語の発音「阿羅思」が転じて生まれたものであると説明される。また、『訂正増訳采覧異言』(1804年)の説明によると、「俄羅斯」などの多様な中国語表記が出現するようになった契機は、1689年にロシアと清との間で調印されたネルチンスク条約であるとされる。

- 日本語表記の概略

マテオ・リッチ『坤輿万国全図』(1602年)の《モスコビア》系表記を借用した「没厠箇未亜」が新井白石『西洋紀聞』(1715年)に記載されている。18世紀末期には、さらに改変した「莫斯哥未亜」が桂川甫周『北槎聞略』(1794年)に載る。

18世紀ロシア帝国時代に入ってからは、主として《ロシア》《オロシヤ》の国名で呼称されるようになっていく。《ロシア》系の「魯西亜」およびその変形「魯細亜」「魯斉亜」や、《オロシヤ》系の「鄂羅斯」「俄羅斯」など、さまざまな変種が用いられ、幕末・明治初期には「魯西亜」と「俄羅斯」が並立していたが、次第に「魯西亜」が優先されるようになった。現代でも「俄羅斯」を使用する中国に対して、日本で使用されなくなったのは、「俄」は中国では「オ」と読めるが、日本の漢字音では「ガ」と読まれるため、日本語に馴染まなかったからであろうと思われる。『環海異聞』(1807年)、『通航一覧』(1853年)、『世界国尽』(1869年)、『啓蒙智恵之環』(1874年)では、一貫して「魯西亜」が用いられており、略称表記の「魯」「魯国」も定着していた。1855年に調印された日魯通好条約の本文でも「魯西亜」表記が使用され、1858年の日魯修好通商条約でも同様であった。このように日本では、江戸時代から明治初期にかけて、世界地理書、外交条約、教科書などで長期にわたり「魯西亜」表記が使用された。

「魯西亜」が安定して使用される中、1875年頃に突如として日本独自の表記「露国」「露西亜」が出現した。シャルコ (2016)によれば、戦前期外務省記録「各国国名及地名称呼関係雑件」第一巻に、明治7(1874)年7月頃、ロシア公使館より「魯」は魯鈍という(負の意味を持つ)熟字であるため「魯」の字を改めたい旨、申し入れがあり「露」の字に変更することになったとの内部資料が確認できるという。外交史料における初出は、ロシア側の資料(代理公使シュトルーベの書簡)が日本側の資料よりも先(1874年9月)であるため、「露」の字への変更はロシア側が決定したことであると考察している。日本側の資料では、明治8(1875)年1月の『太政官日誌』1号に「露西亜」の表記が見えるのが初出であるとしており、これは孫 (2004)の調査結果と合致する。公には、同年に締結された樺太・千島交換条約の公布文で初めて掲載され、1880年には当時を代表する日刊紙・東京日日新聞で初めて「露西亜」「露国」が使用されて、1880年代以降これに続く新聞が現れた。明治37(1904)年に日露戦役に際して公布された「日露戦役宣戦ノ詔勅」で「露國」が使用された後、新聞・雑誌でも広く用いられるようになり、「露西亜」表記が社会に定着していった。他方の「魯西亜」表記は明治後期以後は使用されなくなった。

略称については、幕末から明治・大正期までは「魯」が使用され、以後「露」が使用された。現在でも、帝政時代のロシアを指す表記として日露関係史などの文章で「露」が見られる。紙上においては、現在のロシア連邦を指す略称として、引き続き「露」を用いる新聞社(毎日・読売・産経)と、カタカナ表記の「ロ」を用いてこれを区別する新聞社(朝日・日経)とに分かれる。

一覧表

凡例

以下に外国地名と国名の漢字表記の一覧表を掲げる。外国地名の一覧表では日本語における漢字表記を、国名の一覧表では日本語と中国語における漢字表記を、それぞれ掲載する。国名の一覧表では併せて、現在の中華人民共和国(以下「中国大陸」と称する)と中華民国(台湾)における標準的な漢字表記を対照させてあり、中国大陸の欄は『新華字典』に記載された表記を、台湾の欄は教育部国家教育研究院(旧国立編訳館)が編纂した『外国地名訳名』の表記を掲載する。香港、マカオなどでは、媒体によって中国大陸の表記を採るか、台湾の表記を採るか、はたまた独自の表記を採るかが異なるが、方言を含めて、その他の表記がある場合は、[港 1][港澳 1]のように注釈付きで示した。また、一文字略称として使用される漢字は太字で強調してある。一覧表の用例のうち、特に注記のないものは日本語における表記である。

なお、中華人民共和国では正式な表記には簡体字が用いられるが、以下の一覧表では日本および台湾の表記と比較対照しやすいように繁体字に翻字してある。参考として、簡体字表記の国名一覧表は、中文版ウィキペディアの世界政区索引を参照。

下表の日本の欄に示した漢字表記については、『洋語音訳筌』など、単に中国語の表記を引用した日本語文献中の表記というだけで、実際に日本社会で使用されたかは不明のものも混じっている可能性があり、情報の信頼性に関して、なお検証を要する。

外国地名

中国語による各国地名の訳名一覧については、中文版ウィキペディアのCategory:地名列表などを参照。

大州名

地方名

州名

都市名・地区名

砂漠名

河川名

山地名

半島名

島嶼名

海岸地形名

海洋名・水域名

国名

アジアの国々

アフリカの国々

ヨーロッパの国々

北アメリカの国々

南アメリカの国々

オセアニアの国々

かつて存在していた国

脚注

注釈

- 解説文の注釈

- 一覧表の注釈

- 香港表記

- 香港・マカオ表記

出典

- 解説文の出典

- 一覧表(日本語表記)の出典

- 一覧表(中国語表記)の出典

参考文献

日本語文献

学術文献

- 荒尾禎秀 著「イギリス(英吉利)」、佐藤喜代治 編『講座日本語の語彙 第9巻(語誌Ⅰあいさつ~ぐそく)』明治書院、1983年、46-50頁。全国書誌番号:83018040。

- 荒尾禎秀 著「べいこく(米国)」、佐藤喜代治 編『講座日本語の語彙 第11巻(語誌Ⅲできる~わんぱく)』明治書院、1983年、199-203頁。全国書誌番号:83044258。

- 荒川清秀『近代日中学術用語の形成と伝播 地理学用語を中心に』白帝社、1997年。ISBN 4-89174-322-0。

- 荒川清秀「外国地名の意訳 ―「剣橋」「牛津」「聖林」「桑港」―」『文明21』第5号、愛知大学国際コミュニケーション学会、2000年10月、95-111頁、NAID 120005541354。

- 荒川清秀「〔書評〕孫 建軍著『近代日本語の起源─幕末明治初期につくられた新漢語─』」『日本語の研究』第13巻第1号、日本語学会、2017年1月、doi:10.20666/nihongonokenkyu.13.1_43。

- 李漢燮(高麗大学校)「朝鮮の遣米使節団における通訳の問題について―1883年の遣米使節団の例を中心に―」(PDF)『Trans-pacific Relations Conference September 7-11』、Princeton University、2006年9月、1-25頁、2022年3月3日閲覧。

- 井手順子(著)、国立国語研究所(編)「外国地名表記について―漢字表記からカタカナ表記へ―」『雑誌『太陽』による確立期現代語の研究―『太陽コーパス』研究論文集』、博文館新社、2005年3月、157-172頁、doi:10.15084/00001355。

- 王敏東「外国地名の漢字表記について―「アフリカ」を中心に―」『語文』第58巻、大阪大学国文学研究室、1992年4月、12-34頁、NAID 120006467244。

- 王敏東「外国地名の漢字表記についての通時的研究」『文学研究科博士論文』、大阪大学、1994年8月、NDLJP:3079347(図書館向けデジタル化資料)。

- 王敏東 著「漢字による外国地名の略称について」、前田富祺 編『国語文字史の研究 三』和泉書院、1996年6月。ISBN 4-87088-788-6。

- 鹿島英一「シンガポールの華語に見る外来語の表記」『中国語学』1993年第240号、日本中国語学会、1993年10月16日、132-141頁、doi:10.7131/chuugokugogaku.1993.132、2022年3月14日閲覧。

- 金敬鎬「日・韓両国語における外国地名の漢字表記―世界地図と世界地理書を中心として」『専修国文』第59号、専修大学国語国文学会、1996年8月、1-22頁、NAID 40002209084、NDLJP:6081651(図書館向けデジタル化資料)。

- 国立国語研究所『雑誌用語の変遷』 89巻、秀英出版〈国立国語研究所報告〉、1987年3月。doi:10.15084/00001274。

- 斎藤達哉「第九章 国定教科書「地理」の語彙」『近代の語彙 2 ─日本語の規範ができる時代─』朝倉書店、2022年3月、113-135頁。ISBN 978-4-254-51666-1。

- 齋藤毅「第三章 合衆国と合州国」『明治のことば―東から西への架け橋―』講談社、1977年、73-128頁。ASIN B000J8V7CS。

- シャルコ・アンナ「音訳地名の表記における漢字の表意性について―ロシアの国名漢字表記を例として―」『早稲田日本語研究』第25号、早稲田大学日本語学会、2016年3月、29-42頁、NAID 120006715104。

- 徐克偉「『厚生新編』にみる蘭学音訳語とその漢字選択」(PDF)『或問』第29号、近代東西言語文化接触研究会、2016年6月、83-98頁。

- 白木進「漢字文化圏諸国の漢字政策」『国文学研究』第3号、梅光女学院大学国語国文学会、1967年11月、160-171頁、NAID 110000993201。

- 孫建軍「アメリカの漢字表記「米国」の成立をめぐって」『国際基督教大学学報 Ⅲ-A,アジア文化研究』第25号、国際基督教大学、1999年3月、143-167頁、NAID 120005557200。

- 孫建軍 著「「露西亜」という漢字表記の成立」、飛田良文ほか 編『アジアにおける異文化交流』明治書院、2004年3月、84-98頁。ISBN 4-625-43321-5。

- 孫建軍「西洋国名の表記」『近代日本語の起源─幕末明治初期につくられた新漢語─』早稲田大学出版部、2015年9月、105-157頁。ISBN 978-4-657-15012-7。

- 田邉裕『地名の政治地理学—地名は誰のものか』古今書院、2020年。ISBN 978-4-7722-5337-6。

- 田野村忠温「意訳地名「牛津」「剣橋」の発生と消長」『大阪大学大学院文学研究科紀要』第55巻、大阪大学大学院文学研究科、2015年3月、81-137頁、NAID 120005728934。

- 田野村忠温「中国語の外来名表記に関する覚書―地名 Amsterdam の意訳をめぐる議論の検討ほか―」『待兼山論叢 文化動態論篇』第49号、大阪大学大学院文学研究科、2015年12月、9-34頁、NAID 120006226975。

- 田野村忠温「真珠湾の日中名称小史」『待兼山論叢 文化動態論篇』第50号、大阪大学大学院文学研究科、2016年12月、29-55頁、NAID 120006486995。

- 田野村忠温「ドイツ国名「独逸」成立の過程とその背景―社会的条件と日本語における音訳語の特異性―」『東アジア文化交渉研究』第13号、関西大学大学院東アジア文化研究科、2020年3月、61-79頁、NAID 120006824553。

- 千葉謙悟「中国語における外国国名表記の固定と変化―対音表記における方言シフトの問題を中心に」(PDF)『或問』第5号、近代東西言語文化接触研究会、2003年1月、1-12頁。

- 千葉謙悟「19世紀音訳語の資料・特徴・交流」『東アジア文化交渉研究 別冊』第7号、関西大学文化交渉学教育研究拠点(ICIS)、2011年3月、95-121頁、NAID 110008431821。

- 山本彩加「近代日本語における外国地名の漢字表記―明治・大正期の新聞を資料として―」『千葉大学日本文化論叢』第10号、千葉大学文学部日本文化学会、2009年7月、108-78頁、NAID 40016740754。

- 湯浅彩央「『航米日録』の外国地名表記」『立命館文學』第630号、立命館大学人文学会、2013年3月、813-822頁、NAID 110009604284。

- 湯浅彩央「『航米日録』に見る玉虫の表現意識―外国地名表現からの一考察―」『立命館言語文化研究』第25巻第3号、立命館大学国際言語文化研究所、2014年2月、137-151頁、NAID 110009795755。

- 横田きよ子「ロシアを示す日本独自表記「露」出現と定着」『國文論叢』第52号、神戸大学文学部国語国文学会、2017年3月、52-36頁、NAID 40021170981。

- 横田きよ子『外国地名受容史の国語学的研究』和泉書院、2019年。ISBN 978-4-7576-0917-4。

辞書・字典

- 諸橋轍次、鎌田正、米山寅太郎『大漢和辞典』(修訂第二版)大修館書店、1989年。ISBN 4-469-03158-5。

- 尾崎雄二郎、都留春雄、西岡弘、山田勝美、山田俊雄『角川大字源』角川書店、1992年。ISBN 4-04-012800-1。

- 日本国語大辞典第二版編集委員会、小学館国語辞典編集部編『日本国語大辞典』(第二版)小学館、2000年。ISBN 409521001X。

- 鎌田正、米山寅太郎『新漢語林』(第二版)大修館書店、2011年。ISBN 978-4-469-03163-8。

- 松村明、小学館大辞泉編集部『大辞泉』(第二版)小学館、2012年。ISBN 978-4-09-501213-1。

- 日本漢字能力検定協会『漢検漢字辞典』(第二版)日本漢字能力検定協会、2014年。ISBN 978-4-89096-305-8。https://www.kanjipedia.jp/。

- 新村出『広辞苑』(第七版)岩波書店、2018年。ISBN 978-4-00-080132-4。

- 藤堂明保、松本昭、竹田晃、加納喜光『漢字源』(改訂第六版)学研、2018年。ISBN 978-4-05-304619-2。

- 松村明、三省堂編修所『大辞林』(第四版)三省堂、2019年。ISBN 978-4-385-13906-7。

- 山田忠雄、倉持保男、上野善道、山田明雄、井島正博、笹原宏之『新明解国語辞典』(第八版)三省堂、2020年、1702-1709頁。ISBN 978-4-385-13079-8。

当て字関連辞事典

- 宛字外来語辞典編集委員会『宛字外来語辞典』(新装版)柏書房、1991年、149-237,299頁。ISBN 4-7601-0614-6。

- 有澤玲『宛字書きかた辞典』柏書房、2000年。ISBN 4-7601-1826-8。

- 遠藤好英、菊池悟 著「六 外来語の漢字表記一覧 2 地名篇」「外来語の漢字表記の変遷 2 固有名詞(地名・人名)」、佐藤喜代治ほか 編『漢字百科大事典』明治書院、1996年、1210-1218,1259-1263頁。ISBN 4-625-40064-3。

- 笹原宏之『当て字・当て読み漢字表現辞典』三省堂、2010年。ISBN 978-4-385-13720-9。

用字用語の手引

- 朝日新聞社用語幹事『朝日新聞の用語の手引』(改訂新版)朝日新聞出版、2019年4月、711頁。ISBN 978-4-02-228917-9。

- 読売新聞社『読売新聞用字用語の手引』(第6版)中央公論新社、2020年3月。ISBN 978-4-12-005291-0。

- 毎日新聞社『毎日新聞用語集2020年版』(Kindle版)毎日新聞社、2020年9月。ASIN B08JTQNG3G。

- 共同通信社『記者ハンドブック』(第14版)共同通信社、2022年3月。ISBN 978-4-7641-0733-5。

- 時事通信社『最新用字用語ブック』(第8版)時事通信出版局、2023年4月。ISBN 978-4-7887-1867-8。

歴史的文献

- 村田文夫『洋語音訳筌』山城屋佐兵衛、1872年。https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/bunko08/bunko08_e0078/index.html。

- 文部省『百科全書 中巻』丸善、1884年。NDLJP:897087。

- 福沢諭吉『福澤全集』時事新報社、1898年。NDLJP:898728。

- 林復斎 編『通航一覧』国書刊行会、1913年。

- 『通航一覧.第四(136巻〜181巻)』 - 国立国会図書館デジタルコレクション

- 『通航一覧.第五(182巻〜225巻)』 - 国立国会図書館デジタルコレクション

- 『通航一覧.第六(226巻〜267巻)』 - 国立国会図書館デジタルコレクション

- 『通航一覧.第七(268巻〜306巻)』 - 国立国会図書館デジタルコレクション

- 『通航一覧.第八(307巻〜322巻)』 - 国立国会図書館デジタルコレクション

- 史学会 編『外国地名人名称呼一覧』1914年。NDLJP:948117。

- 『公文書式及用字例関係雑件 第四巻 22.各国国名ノ邦字書方統一ニ関スル件 同六月』外務省、1922年。JACAR:B12080802200。

- 『条約関係雑件 第二巻 1.通商条約調査ニ関スル件』外務省、1924年。JACAR:B06151144200。

その他の文献

- 沖森卓也、肥爪周二『漢語』朝倉書店〈日本語ライブラリー〉、2017年。ISBN 978-4-254-51616-6。

- 笹原宏之『漢字に託した「日本の心」』NHK出版、2014年。ISBN 978-4-14-088438-6。

- “昭和20年対米意識の変化と進駐軍の受入れ - 第115回県史だより/とりネット”. 鳥取県公式サイト (2015年10月). 2022年3月9日閲覧。

- 日本経済新聞社 編「ロシアの漢字略称「魯」が「露」に変わった理由」『謎だらけの日本語』日本経済新聞出版社、2013年9月、156-158頁。ISBN 978-4-532-26210-5。

- 「ラトビアは「良登美野」初の本格辞典編集(5月22日 朝日新聞夕刊)」『日本ラトビア音楽協会ニュース』第5号、日本ラトビア音楽協会、2006年8月1日、4頁、 オリジナルの2024年6月29日時点におけるアーカイブ、2025年1月28日閲覧。

- 安岡孝一 (2017年4月5日). “けものへんに米、けものへんに英、けものへんに蜀”. srad.jp yasuokaの日記. 2022年3月9日閲覧。

中国語文献

- 尚国文、赵守辉「华语规范化的标准与路向——以新加坡华语为例」『语言教学与研究』2013年第3号、北京語言大学、2013年6月、82-90頁、2022年3月14日閲覧。华语规范化的标准与路向——以新加坡华语为例&rft.jtitle=语言教学与研究&rft.aulast=尚国文&rft.au=尚国文&rft.au=赵守辉&rft.date=2013-06&rft.volume=2013年&rft.issue=3&rft.pages=82-90頁&rft.pub=[[北京語言大学]]&rft_id=https://www.researchgate.net/publication/342107444_The_Standard_and_Direction_of_Huayu_Codification_A_Case_Study_of_Singapore_Mandarin_huayuguifanhuadebiaozhunyuluxiang_Language_Teaching_and_Linguistic_Studies_2013_3_82-90&rfr_id=info:sid/ja.wikipedia.org:外国地名および国名の漢字表記一覧">

- 中華民國教育部國家教育研究院(中国語)『外國地名譯名』(PDF)(第四版)國家教育研究院〈學術名詞編譯系列叢書〉、2017年6月9日(原著2014年12月)。ISBN 978-986-044072-0。https://terms.naer.edu.tw/download/380/。2021年4月1日閲覧。外國地名譯名&rft.aulast=中華民國教育部國家教育研究院&rft.au=中華民國教育部國家教育研究院&rft.date=2017-06-09&rft.series=學術名詞編譯系列叢書&rft.edition=第四版&rft.pub=國家教育研究院&rft.isbn=978-986-044072-0&rft_id=https://terms.naer.edu.tw/download/380/&rfr_id=info:sid/ja.wikipedia.org:外国地名および国名の漢字表記一覧">

- 『外國地名譯名』第四版の英中対照表部分は國家發展委員會の政府資料開放平臺でデータセットが公開されている。

- 2021年4月現在、上記2件とは別に『外國地名譯名』の2019年4月修訂データが、國家教育研究院の「雙語詞彙、學術名詞曁辭書資訊網」のウェブサイト上で検索、閲覧可能である。

- 中国社会科学院语言研究所 編「世界各国和地区面积、人口 、首都(或首府)一览表」(中国語)『新华字典』(第12版)商务印书馆、北京、2020年8月、684–694頁。ISBN 978-7-100-17120-5。世界各国和地区面积、人口 、首都(或首府)一览表&rft.atitle=[[新華字典|新华字典]]&rft.date=2020-08&rft.pages=684–694頁&rft.edition=第12版&rft.place=北京&rft.pub=[[商務印書館|商务印书馆]]&rft.isbn=978-7-100-17120-5&rfr_id=info:sid/ja.wikipedia.org:外国地名および国名の漢字表記一覧">

- “当前我国外语地名汉字译写中存在的问题” (中国語). 中華人民共和国民政部中国地名研究所 (2021年5月21日). 2022年3月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年3月17日閲覧。

- “統一外國人名翻譯 - 外交百科” (中国語). 第十四屆「香港盃外交知識競賽」. 明報 (2022年). 2022年3月17日閲覧。

朝鮮語文献

- 李奎泰 (2002年4月16日). “[이규태 코너] 美國과 米國” (朝鮮語). 朝鮮日報 webサイト. 朝鮮日報. 2022年3月3日閲覧。

- 이용득(イ・ヨンドク、釜山税関博物館長) (2015年10月18日). “이용득의 부산항 이야기 며리계(弥里界)에서 온 이양선” (朝鮮語). 国際新聞 webサイト. 国際新聞. 2022年3月3日閲覧。

- 우재욱(ウ・ジェウク) (2010年4月29日). “[말글살이]노일전쟁 / 우재욱” (朝鮮語). ハンギョレ新聞 webサイト. ハンギョレ新聞. 2022年3月1日閲覧。

- 吳效鎭 (2018年1月6日). “도이치는 왜 독일인가” (朝鮮語). 忠北インニュース. 2022年3月5日閲覧。

- 高榮珍 (2006-12-31). “왜 북한에서는 한자를 폐지하였는가? [なぜ北朝鮮では漢字を廃止したのか?]” (朝鮮語). 言語文化 (同志社大学言語文化学会) 9 (2): 213-242. doi:10.14988/pa.2017.0000011057. https://doi.org/10.14988/pa.2017.0000011057 2022年3月23日閲覧。.

- “현지발음 중시하는 북한의 각국 표기” (朝鮮語). NKchosun - 朝鮮日報 北朝鮮関連ニュースサイト. 朝鮮日報 東北アジア研究所 (2002年1月7日). 2022年3月2日閲覧。

- “[왜 미국(美國)일까?]중국어 발음 '메이궈', 한국어식으로 읽은 것” (朝鮮語). 全北日報 webサイト. 全北日報 (2018年1月18日). 2022年3月3日閲覧。

- 박승규(パク・スンギュ) (2018年10月31日). “[박승규의 사사구(史事口) 남발] 조선, 미국을 만나다(23)” (朝鮮語). 내외뉴스통신 webサイト. 내외뉴스통신. 2022年3月3日閲覧。

- 황성규(ファン・ソンギュ) (2013年7月31日). “美國 대 米國” (朝鮮語). 文化日報 webサイト. 文化日報. 2022年3月3日閲覧。

- 유종헌(ユ・ジョンホン、在ドイツ・우리신문 (ウリニュース)発行者 (2015年2月16日). ““독일” 이란 나라는 세상에 없다 “도이칠란트” 만 있을 뿐이다” (朝鮮語). 在外同胞新聞 webサイト. 在外同胞新聞. 2022年3月2日閲覧。

- 윤성철(ユン・ソンチョル) (2009年1月12日). “[북한] '뛰르끼예' '마쟈르'… 어느 나라 이름이지” (朝鮮語). 釜山日報 webサイト. 釜山日報. 2022年3月2日閲覧。

- ロバート・J・ファウザー (2022年2月23日). “[로버트 파우저, 사회의 언어] 국가 명칭의 ‘탈영어’ 시대” (朝鮮語). ハンギョレ新聞 webサイト. ハンギョレ新聞. 2022年3月2日閲覧。

その他の言語による文献

- lv:Brigita Baiba Krūmiņa (2000) (ラトビア語). Latviešu-Japān̦u vārdnīca [良和辞典]. リガ: Zvaigzne ABC. ISBN 9984174735

- lv:Brigita Baiba Krūmiņa (2006) (ラトビア語). Japāņu latviešu mācību kandźi vārdnīca [和良学習漢字辞典]. 1. リガ: Japāņu Valodas un Kultūras Studija "Gengo" Mācību Laboratorija. OCLC 916796336

関連項目

日本語記事

- 当て字(宛字)

- エンドニムとエクソニム(内名と外名)

- 外国語の日本語表記

- 地名集 § 東アジア

- 中国語における外国固有名詞の表記

- 難読地名

- 二字熟語による往来表現の一覧

- 日本語の表記体系

中国語記事

- 中文译名

外部リンク

- レファレンス

- 国立国会図書館リサーチ・ナビ 外国人名・地名の漢字表記 - レファレンス用

- 国立国会図書館レファレンス協同データベースより 関連するレファレンス事例の詳細

- 外国の国名を漢字でどのように表記するかを知りたい。

- 外国の国名を漢字で書いたものの一覧がないか。またその漢字の宛て方の由来についても知りたい。

- 世界の主要国(アメリカ、フランス、イギリス、ドイツ、イタリア、ロシア)の漢字表記を中国語と日本語で教えてほしい。略称の違いも知りたい。

- 国名の漢字表記は、どのようにして決まっているのか。(例:フランス=仏蘭西 タイ・ミャンマー間の鉄道=泰緬鉄道)

- 国名を漢字一文字で表記する(アメリカを米、ロシアを露、インドを印)表し方について書かれた資料はないか。また、いつの時代から漢字一文字で表記するようになったのか、ということについて書かれた資料も見たい。

- 明治から大正期頃の新聞で、外国地名を漢字からカタカナ表記(例:仏蘭西、仏国→フランス)にしたのはいつからか知りたい。

- 「亜米利加」という漢字の由来について、(1)いつから使われ始めたか、(2)その時の語源は、(3)『節用集』に載っていないか。

- 日本語での英国の旧表記は「英吉利」だが、ポルトガル語の「イングレス」にどうして「英吉利」の字を当てはめたのか。

- オーストラリアの略語が「豪州」なのはなぜか。豪「国」、ではなく豪「州」なのは、イギリスの植民地だったからか。

- 「マレーシア」及び「インドネシア」の宛字について知りたい

- 明治10年に、ロシア領事館の抗議により、ロシアの漢字表記を「魯西亜」から「露西亜」に変更したとウィキペディアに書かれているがそれを確認するものは何かないか。

- 漢字で表記された外国の地名「紐育」や「羅府」は何と読むのか。また外国の国名の漢字表記が一覧になっている本はあるか。

- オーストリアの首都「ウィーン」が、明治・大正時代に漢字でどう表記されていたか知りたい。

- 調べ方案内 漢字表記の外国地名を調べるには (PDF) - 戸田市立図書館

- みんなの知識【ちょっと便利帳】― 外国名・外国地名・世界の都市の漢字表記

- 読み物

- ロシアの漢字略称「魯」が「露」に変わったワケ - NIKKEI STYLE(2012年9月11日配信)

- 【国名の当て字】伯剌西爾、瑞西、希臘、墨西哥、濠太剌利 - 毎日ことば(2014年6月21日配信)

- 日星外交の「星」ってどこの国~意外と深い当て字の世界 - ウェイバックマシン(2016年4月17日アーカイブ分)読売新聞メディア局編集部(2016年4月7日配信)

- 外国国名の略字(「露」か「ロ」か) - NHK放送文化研究所メディア研究部・放送用語(2018年6月1日公開)

- 地名標準化

- 全国标准信息公共服务平台 - 民政部地名研究所(中国語)