昆陽池(こやのいけ、こやいけ)は、奈良時代に行基が摂津国川辺郡に造営したと伝えられる広大な溜池である。

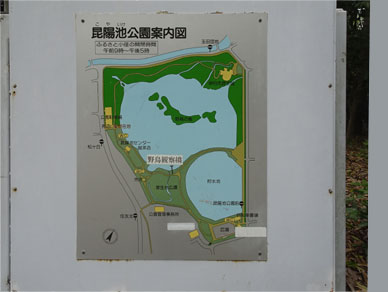

兵庫県伊丹市昆陽地域には往時の一部が昆陽池(こやいけ)として残存し、同市によってその周辺地域とあわせ昆陽池公園として整備されている。また、昆陽池公園を含む一帯の行政地名は昆陽池一〜三丁目とされている。

概要

昆陽池は、奈良時代の僧行基(668-749)の主導により開削されたと伝えられる。 自然地形を生かして、灌漑と洪水調節の役割をになった(昆陽池陥没帯または昆陽池地溝帯参照)。 行基が没した時から約400年後に編纂された『行基年譜』の「天平13年記」には、この近在「河邊郡山本里」に行基による昆陽上池と下池があったことが記されている。 江戸時代の始めに下池が埋め立てられ、上池が「昆陽大池」あるいは「昆陽池」と呼ばれるようになる。 さらに1970年代には残っていた昆陽池の1/3も埋め立てられた。 現在は造営時の一部のみが昆陽池(こやいけ)として残り、昆陽池公園として整備され、市民に開放されている。 28.5haの昆陽池公園内には自然池(北側)12.5haと浄水場の水源としての貯水池(南側)4.5haの二つの池がある。

行基年譜

行基没後に編纂された『行基年譜』の「天平13年記」には、造営した施設が種別に挙げられており、そこに「崑陽」の名をもつ「池」と「溝」(水路)についての記述がみられる。

「池十五所」の中に

「溝七所」の中に

の記載がある。

- 上池 - 現在の昆陽池のあたりと考えられる。

- 下池 - 上池の西側にあったと考えられる。

- 開削当時の昆陽上池と昆陽下池は、現在の昆陽池よりはるかに広い表面積を占める大きな池であったと考えられるが、具体的な記録は見つかっていない。

- 院前池、中布施尾池、長江池については、どこにあったのかを含めて詳細はわかっていない

- 上溝は天神川、下溝は天王寺川と考えられる

昆陽上池

- 昆陽上池は、下池が埋め立てられて無くなったのちは「昆陽大池」あるいは単に「昆陽池」と呼ばれるようになる。

- 池元(管理者)は昆陽村が務めた。

- 明治18年の地図には、現在よりはるかに広大な昆陽池の形状が見て取れる。

- 上池は昆陽村・池尻村・寺本村に水を供給してきたが、周辺の都市化により1960年代に東北部分、約1/3がうめたてられ、企業のグランド、養護学校などになる。

- 残った昆陽池とその周辺地区は1965年(昭和40年)に伊丹市により公園化され、さらに1970年代、昆陽池公園・浄水場用貯水池として整備され、自然池12.5ha、貯水池4.5haとなっている。

- 公園の南側に伊丹市千僧浄水場(昭和40年建設、貯水量150,000㎥)がある。

昆陽下池

- 上池の西、武庫川寄りにあった下池は池尻村・山田村・野間村・友行村・時友村に水を供給した。

- 江戸時代の始め、慶長13年、1608年に昆陽村と池尻村が下池を埋め立てし田畑化を代官に願い出た記録がある。

- 下池は埋め立てられ田畑になり、新田中野村が生まれている。

昆陽上溝・下溝

- 上溝 - 天神川と考えられる

- 下溝 - 天王寺川と考えられる

- どちらも長尾山麓から昆陽池付近までは猪名川・武庫川と並行に流れる天井川である。

- 当時の1丈は12尺とすると、「長一千二百丈」は14,400尺、

略年表

- 行基(天智天皇7年(668年) - 天平21年(749年)の主導により開削 - 『行基年譜』(天平13年記、741年)に昆陽上池・下池、昆陽上溝・下溝などを造営したとの記録がある

- 江戸時代の始め、慶長13年、1608年に昆陽村と池尻村が下池を埋め立てし田畑化を代官に願い出た記録がある。下池は埋め立てられ田畑となり、新田中野村ができる。

- 文化年間(1804年-1818年)の史料の絵図には下池の記載は無く、上池と考えられる池が「昆陽大池」として記載されている。

- 江戸時代の史料によれば当時の昆陽池は約50haと考えられる

- 明治18年の地図には、現在よりはるかに広大な昆陽池の形状が見て取れる。

- 昭和15年当時の昆陽池の面積は50町5反5畝18歩(約50万㎡)

- 昭和35-36年(1960-1961年)、北東部約1/3が埋め立てられる

- 昭和47-57年(1972-1982年)、昆陽池公園として整備。

昆陽池陥没帯

- 伊丹市域は東に猪名川、西に武庫川が流れ、その間に伊丹台地が広がる。

- 伊丹台地は北の北摂山系から南の大阪湾にかけて緩やかな傾斜がついている。

- その途中、伊丹市を東西に分断するように伊丹断層が走り、その北側に一段くぼんで低くなっている地域が昆陽池の南西から北東に延びている。昆陽野、猪名野のあたりで、昆陽池陥没帯あるいは昆陽池地溝帯と呼ばれている。

- 北から流れてきた天神川や天王寺川の川筋はこのあたりで急に西に流路を変えて武庫川に向かう。

- 行基はこの陥没帯地形の高低差と旧川筋のくぼみを生かすことで広大な溜池を造成したと考えられる。

- 行基の作った昆陽の池は灌漑だけでなく洪水調節の役にも立つものであった。

歌枕例

- 過昆陽池入武庫山 - 藤原定家『明月記』建暦2年の記述より

- 冴る(さゆる)夜はよその空にぞ鴛鴦も鳴く凍りにけりな昆陽の池水 - 西行法師

昆陽池(町丁)

伊丹市の行政地名としての昆陽池は、1981年(昭和56年)に当時の大字昆陽から分離し、独立した町丁として昆陽池一〜三丁目が設定された。

全域が伊丹市立稲野小学校および西中学校の校区。北の一点で瑞原、北東で瑞ケ丘、東で広畑、南東の一点で千僧、南で昆陽、南西で昆陽北、西で松ケ丘、北西で中野東と接している。中野西とは僅かに接していない。3丁目の大部分は昆陽池公園が占めている。

町内に鉄道は通っておらず、約2km東の阪急伊丹線伊丹駅が最寄り駅となる。伊丹市バスでは昆陽池公園前、スワンホール前、玉田団地(昆虫館)、松ケ丘などの停留所を設置している。

町内の主な施設

- 昆陽池公園

- 伊丹市昆虫館

- スワンホール(伊丹市立労働福祉会館・青少年センター)

- 市立伊丹病院

- 阪神北広域こども急病センター

脚注

参考文献

- 『伊丹市史 第1巻』伊丹市 昭和46年

- 『伊丹の自然 第1巻』伊丹市立博物館 平成4年

- 伊丹市立博物館館長 和島恭仁雄「土木技術者としての行基」、国づくりと研修 第72号(全国建設研修センター、1996年)所収

- 『行基と昆陽池』解説資料第27号 伊丹市立博物館 1988年

- 『絵図にみる村のすがたII 昆陽池・昆陽井』解説資料第47号 伊丹市立博物館 2003年

- 井上光貞「行基年譜、特に天平十三年記の研究」『律令国家と貴族社会』(吉川弘文館 昭和44年初版)所収

関連項目

- 昆陽

- 昆陽野、猪名笹原、

- 昆陽井

- 昆陽寺

外部リンク

- 『23コマ(摂津名所図会六上[7] 昆陽池)』 - 国立国会図書館デジタルコレクション

![晴れの日の昆陽池の写真素材 [229335207] イメージマート](https://mpreview.aflo.com/MbBhjNssNxLk/afloimagemart_229335207.jpg)