四三式繋留気球(よんさんしきけいりゅうききゅう)は、大日本帝国陸軍が用いた偵察用の繋留気球。本項では、前身である日本式気球(にほんしきききゅう)についても併せて述べる。

経緯

1900年(明治33年)4月、山田猪三郎は陸軍工兵会議の協力を受けつつ、自身の研究に基づく紙製気球の試作・昇騰試験を行い、翌5月にその結果を踏まえて「日本式気球」の特許を取得。同年9月から12月にかけて実物の試作を進め、12月26日に工兵会議構内にて昇騰試験に成功した。

その後、山田の専売特許が認められた日本式気球(山田式気球などとも俗称される)は、1903年(明治36年)より軍用気球として陸軍に採用されるようになった。日露戦争時に編成された臨時気球隊には、従来の日本式の設計を改め「新式気球」として新造された2人乗りの偵察用繋留気球「第十八号」「第十九号」が配備され、1904年(明治37年)8月18日から10月3日にかけて旅順の偵察に従事している。

1905年(明治38年)には、ドイツから輸入されたパルゼバール凧式繋留気球を日本式と併用する運用体制が取られるようになったが、1909年(明治42年)、日本式と比較して風の抵抗が大きいパルゼバール式を廃するとともに、同年12月に日本式の性能向上を企図して陸軍技術審査部から山田製作所に対して繋留気球の試作が命じられた。1910年(明治43年)6月には試作機が完成して最初の昇騰試験を行い、その後の審査を経て1911年(明治44年)(1912年(明治45年)5月とも)に「四三式繋留気球」として制式化された。なお、史料によっては「四四式」とされることもある。

1912年から気球隊への配備が始まり、第一次世界大戦中の1914年(大正3年)には、四三式1基を装備する気球中隊が青島へと出征し、11月1日から7日にかけて偵察および弾着観測を行っている。

設計

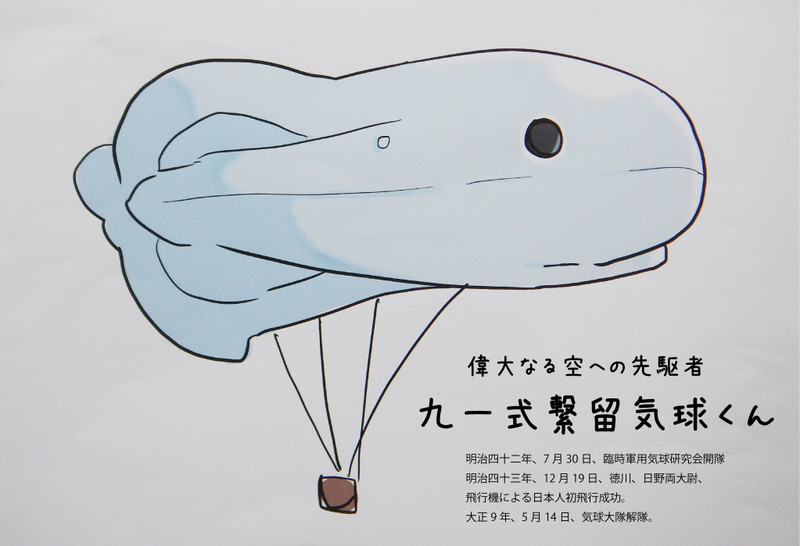

日本式気球全般は、側視形が三角形となる長い卵形の気嚢を持ち、動揺の少なさと強風への耐抗力の高さを特徴とする。風力を利用して上昇できる機能を持ち、「凧と気球の併用」と形容される凧式繋留気球である。気嚢尾部下方には垂直安定板を備え、気嚢に水素ガスを充填して用いられる。

四三式では、以前の日本式と比較しての性能向上とともに、運用に必要な繋駕気球車両の軽量化も図られていた。球皮は絹製で、吊籠には電話機などを備える。また、昇騰高度や日本式登場の時点では評価されていた強風に対する安定性も、風速15 m/sを越えると昇騰が不可能になる性能は、同時期のフランス製繋留気球などと比較すると劣ると見なされていた。

諸元

出典『日本の軍用気球』 88,89,91頁、『日本陸軍試作機大鑑』 137頁。

- 全長:23.75 mあるいは25.8 m

- 全幅:7.2 m

- 全高:9.3 m

- 気嚢容積:800.0 m3

- 重量:240 kg

- 昇騰高度:600 m

- 乗員:2名

脚注

参考文献

- 佐山二郎『日本の軍用気球 知られざる異色の航空技術史』潮書房光人新社、2020年、47,48,51,54,56 - 65,72,80,87 - 91,120 - 123頁。ISBN 978-4-7698-3161-7。

- 秋本実『日本陸軍試作機大鑑』酣燈社、2008年、135 - 137頁。ISBN 978-4-87357-233-8。