古典チベット語(こてんチベットご、英: Classical Tibetan)は、チベット語の文語の時代区分において、古チベット語と現代チベット文語の間に位置する段階のことである。三者を分つ具体的な年代は文献によって異なるが、西暦9世紀-12世紀を起点とし19世紀-20世紀前半までに記された文語が古典チベット語と呼ばれる。

古典チベット語による代表的な文献としては、チベット大蔵経所収の仏典などが挙げられる。表記にはインド系文字のチベット文字が用いられる。敦煌文書などに代表される古チベット語と異なり、古典チベット語には西暦9世紀に制定された正書法が反映されている。

歴史的背景

仏典の翻訳と3度の「釐定」

古典チベット語の成立には、西暦8世紀に仏教を国教化したティソン・デツェンや、9世紀前半に在位したティデ・ソンツェン(セナレク)、ティツク・デツェン(レルパチェン)らが推し進めた、サンスクリット仏典の翻訳事業が深く関わっている。チベットが仏教化する過程においては、サンスクリットで記された大量の仏典がチベット語へと翻訳された。それに伴い、「釐定」བཀས་བཅད

- 「第一次釐定」བཀས་བཅད་དང་པོ

(8世紀-9世紀前半) - 「第二次釐定」བཀས་བཅད་གཉིས་པ

(9世紀前半) - 「第三次釐定」བཀས་བཅད་གསུམ་པ

(11世紀-15世紀前半)

「釐定」の対象は、仏典に用いる語彙に加え、チベット語の表記法にも及んだ。第二次釐定以前の表記は「旧綴字」བརྡ་རྙིང་པ

「釐定」以前

チベット系諸言語が文字で記録されるようになったのは、ソンツェン・ガンポが吐蕃を樹立した7世紀以降のことである。この時期の文語は古チベット語と呼ばれる。古チベット語以来、チベット系諸言語の表記に用いられているチベット文字は、ソンツェン・ガンポに遣えた訳経僧のトンミ・サンボータが、インドの文字をもとに創成したとされる。『王統明鏡史』(14世紀) といった後世の史書は、仏典が初めてチベットに導入されたのもソンツェン・ガンポの治世下であると伝えている。もっとも、現在までに残るチベット語訳の仏典は全て、彼の治世から100年程経った8世紀以降のものである。

古チベット語においては表記の一貫性が低く、同じ文書の中でおいても綴りの揺れが散見される。例えば、「湧水」を意味する語は、ཅུ་དམྱིག

第二次釐定まで

チベットにおいて仏教が国教となったのは、8世紀後半のティソン・デツェンの治世である。サンスクリットで書かれた仏典のチベット語訳は、この時期に本格化した。多くの文法家や訳経僧が仏典の翻訳に従事した。「大蔵経」に収録された顕教の文献は、9世紀前までに翻訳が完了し、ティデ・ソンツェンの時代には仏典の目録も編纂された。こうした翻訳事業の中で、サンスクリットに対応する訳語や、チベット語表記の統一も試みられた (第一次釐定)。

続くティツク・デツェンの治世下では、サンスクリットとチベット語の対訳語彙集である『二巻本訳語釈』が成立した。同時期に古典チベット語の正書法も確立し、それまでに翻訳された仏典も「新綴字」へと修訂された (第二次釐定)。「新綴字」では「再後置字」のད <-d>、「後置字」のའ <-'>、母音記号 ྀの廃止に加え、མྱ

第三次釐定

仏典の翻訳と言語改革は、吐蕃の崩壊後も訳経僧リンチェン・サンポらの手によって継続された (第三次釐定)。15世紀には旧来の訳語と新しい訳語を対照した語彙集『丁香帳』が編纂された。

チベット以外での使用

チベット仏教の伝播と共に、古典チベット語もモンゴル、満州といったチベット外の地域で使用されるようになった。モンゴル諸語を話すカルムイク人・オイラト人・ブリヤート人・モングォル人・ユグル人、テュルク系のトゥヴァ人・ユグル人の他、西ヒマラヤ諸語(キナウル語など)、四川省のチアン語群、ナシ語、タマン系諸言語(タマン語・グルン語など)、ブータンのツァンラ語、東ボディッシュ諸語等の非チベット系言語の話者の間でも、古典チベット語が文語として用いられる。

資料

サンスクリットから翻訳された仏典を集成したチベット大蔵経が、古典チベット語を代表する文献である。サキャ・パンディタ(1182–1251)やツォンカパ(1357–1364)等のチベット人自身による著作や、ボン教の経典も古典チベット語に含まれる。ツァンニョン・ヘルカ(15世紀)によるミラレパの伝記や、『王統明鏡史』(14世紀) のような歴史物語文献も存在する。

文字と音韻

古チベット語からの音変化

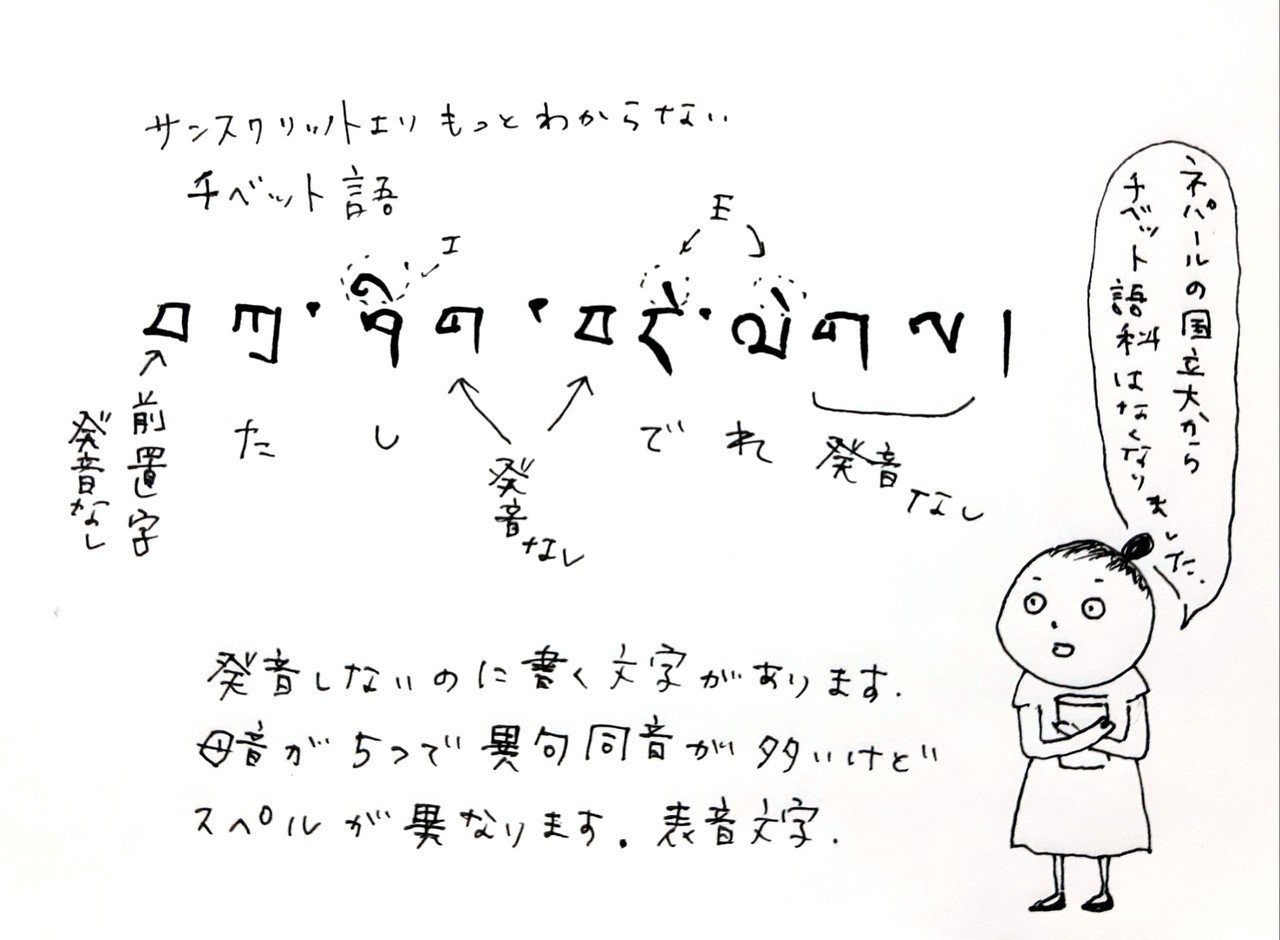

古典チベット語は古チベット語と同様にチベット文字により表記される。古チベット語から古典チベット語が形成される過程で生じた音変化の一部は、「新綴字」に反映されている。もっとも、音韻体系の変化は常に表記体系の改変をもたらすわけではなく、現代チベット語に見られるような綴字と発音の乖離も生じた。子音連結の単純化や声調の発生は、古典チベット語の時期までに起こったと推定される。

子音連結の単純化

子音連結を表す「前置字」ないし「上接字」のབ

一方、唐蕃会盟碑のチベット語においても、「上接字」ས

声調発生

現代ラサ・チベット語において、ཤོ

声調発生が古典チベット語の成立前に起こっていた点は、『編年紀』で「テュルク」がདྲུ་གུ་ཡུལ <dru gu>と表記されている事実から窺える。『編年紀』には古テュルク語のxaːtunが、ག་དུན <ga dun>という語形で借用されている例も存在する。こうした借用語の表記は、声調発生をもたらした有声阻害音の無声化が、10世紀はおろか8世紀よりも前に進行していたことを示唆する。

形態音韻論

格助詞を始めとする助詞は、直前の語の後置字に応じた異綴形を持つ。これはトンミ・サンボータが制定したと伝わる連声規則を反映したものである。古典チベット語の正書法が「トンミ」の連声規則に従っているが、『王統明鏡史』のような実際の文献では、これが順守されない例も見られる。

以下では古典チベット語における規範的な連声規則を示す。

- 属格助詞 ཀྱི

- 能格助詞のཀྱིས

, གིས་ , གྱིས་ , ས <-s> ~ ཡིས の書き分けも、同様の条件による。

- 到格助詞 ཏུ

- 接続助詞 ཏེ

- 累加副助詞「〜も」ཀྱང

- 名詞化助詞 པ

- 不定限定詞 ཅིག

- 接続助詞のཅིང

, ཞིང , ཤིང 、引用助詞のཅེས , ཞེས , ཤེས の書き分けも同じ条件による。

- 終助詞 འོ <'o>

- ཡིན་ནོ

, ཡོད་དོ のように、直前の「後置字」に合わせて書き分ける。 - 「再後置字」ད <-d>の後は、例外的にཏོ

と書く(e.g. གྱུར་ཏོ )。

- ཡིན་ནོ

- 選択詞 འམ <'am>の書き分けも同じ条件による。

文法的特徴

他のチベット系諸言語と同様、古典チベット語もSOV型を基本語順とし、後置詞による格のを行う。アラインメントは能格型である。

脚注

注釈

出典

参考文献

- Bialek, Joanna (2019). “The Proto-Tibetan clusters sL- and sR-and the periodisation of Old Tibetan”. Himalayan Linguistics 17 (2). doi:10.5070/H917238831. ISSN 1544-7502.

- Bialek, Joanna (2022). A textbook in Classical Tibetan. Routledge. doi:10.4324/9781003224198

- Denwood, Philip (1999). Tibetan. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. doi:10.1075/loall.3. ISBN 978-90-272-3803-0. ISSN 1382-3485

- Takeuchi, Tsuguhito (2021). “History of Tibetan Language”. In Nagano, Yasuhiko; Ikeda, Takumi. Link Languages and Archetypes in Tibeto-Burman. Institute for Research in Humanities, Kyoto University. pp. 303–323

- Tournadre, Nicolas (2010). “The Classical Tibetan cases and their transcategoriality: From sacred grammar to modern linguistics”. Himalayan Linguistics 9 (2): 87–125. doi:10.5070/H9922348.

- Tournadre, Nicolas; Suzuki, Hiroyuki (2023). The Tibetic languages: An introduction to the family of languages derived from Old Tibetan. LACITO Publications. doi:10.5281/zenodo.10026628

- 稲葉, 正就『チベット語古典文法学』法藏館、1954年。ISBN 4831873063。

- 佐藤, 長「唐蕃會盟碑の研究」『東洋史研究』第10巻第4号、1949年、237-281頁。

- 西田龍雄 著「チベット語 (歴史)」、亀井孝; 河野六郎; 千野栄一 編『言語学大辞典 第2巻 世界言語編 (中)』三省堂、1989年、746-761頁。

- 星, 泉『古典チベット語文法』ILCAA、2016年。doi:10.15026/94480。

- ソナム, ギェルツェン 著、今枝由郎 訳『チベット仏教王伝: ソンツェン・ガンポ物語』岩波文庫、2015年。

- 山口, 瑞鳳「『三十領』『性入法』の成立時期をめぐって: Thon mi sambhota の生存年代」『東洋学報』第57巻、1976年、1-34頁。